Ernst Haas : One, USA - 1968

La photographie couleur, aujourd’hui omniprésente, n’a pas toujours été considérée du même œil que la photographie noir & blanc. Il aura fallu le talent de plusieurs photographes, les pionniers de la couleur, pour qu’elle obtienne ses lettres de noblesse. Tout comme William Eggleston ou Saul Leiter, Ernst Haas, a très largement contribué à sa reconnaissance. Cette image « One, USA - 1968 », me semble assez emblématique de la sensibilité d’Ernst Haas quant à la couleur, et de la façon dont il l’a utilisée pour montrer bien plus que la simple représentation d’un sujet à l’intérieur d’un cadre. Son travail de la couleur, ici associé au flou, réforme l’idée que l’on se fait de la street photography et nous amène à apprécier cette dernière dans une forme d’esthétisme plus pictural, qui semble badiner avec l’art contemporain, voir l’abstraction.

Ernst Haas, est né en 1921, il est autrichien... Il a vécu sa jeunesse en temps de guerre et sera le témoin de ses conséquences dramatiques. Après des études littéraires, il se tourne dès 1940 vers un cursus de médecine, la gravité des évènements ayant très probablement développé en lui le sentiment qu’il fallait se rendre utile dans cette époque plongée au cœur d’un conflit d’une rare violence. Parallèlement il nourrit une affection particulière pour l’art et il est curieux du monde qu’il aimerait découvrir. En 1942, il entre alors à l’Institut des Arts Graphiques de Vienne, mais il se verra contraint de quitter l’école en raison de ses origines juives. Et c’est en 1945 qu’il découvre la photographie se révélant à lui comme une réponse, celle d’une discipline ayant le pouvoir de concilier sa sensibilité artistique et son appétit de voyages.

Comme beaucoup d’autres, Haas a commencé par la photographie en noir & blanc. Il est donc photographe à la fin de la 2ème guerre mondiale et c’est avec ses images du retour des prisonniers de guerre à Vienne, publiées en 1947 par l’hebdomadaire Suisse DU, qu’il se fera remarquer par le magazine américain Life. S’ensuit l’invitation que lui fait Robert Capa d’intégrer l’agence Magnum où, il retrouvera son ami Werner Bishop qu’il avait connu lorsqu’il travaillait pour DU, et où il se liera d’amitié avec Henri Cartier-Bresson. Nous sommes en 1949 et Haas est l’un des premiers photographes à être invité, par ses fondateurs même, à rejoindre la première agence indépendante de photographes, devenue aujourd’hui une référence incontournable. Comme le souhaitait Robert Capa, les photographes de Magnum sont libres, ils choisissent les thèmes qu’ils veulent traiter, suivent leurs idées autant que leur instinct, développent leur propre style, ils partent à l’aventure pour couvrir leurs sujets... C’est en s’inscrivant dans cette dynamique, ce sentiment de liberté, qu’Ernst Haas choisira de venir s’installer aux Etats-Unis en 1951, et qu’il y fera ses premières images en couleur avec le film Kodak I, d’une sensibilité estimée à 12 asa/iso. Le succès ne se fera pas attendre et en 1953 il est le premier photographe à avoir un portfolio de 24 pages exclusivement en couleur, des photographies de New York, publié dans le magazine Life : « Images of a magic city ».

La couleur comme une évidence, en lien avec son histoire et celle du monde. Ernst Haas dira : « Avec le recul, je pense que mon passage à la couleur s'est fait de manière plutôt psychologique. Je me souviendrai toujours des années de guerre, y compris au moins cinq années amères d'après-guerre, comme des années en noir & blanc, ou mieux encore, des années grises. Les années grises étaient révolues. Comme au début d'un nouveau printemps, je voulais célébrer en couleur les temps nouveaux, remplis d'un nouvel espoir [...]. Tout était lié à ce nouveau courage de la couleur. Mode, gastronomie, voyages, voitures, avion, tout changeait et prenait un nouvel éclat. L'âge des ténèbres était révolu. Faut-il alors s'étonner qu'un jeune photographe ait rêvé d'un film couleur avec lequel il pourrait capturer toutes ces nouvelles couleurs de l'environnement ? ». C’est ainsi, et à l’opposé d’Eggleston et de nombreux photographes dont les images servent parfois un propos critique sur les Etats-Unis, qu’Ernst Haas, car il a connu « les années grises » de la guerre dans son épicentre, aura pris un chemin contraire et célèbrera les couleurs, la liberté, et son pays d’accueil.

La couleur et le flou, une démarche esthétique à part entière. La couleur est le point d’orgue de la photographie d’Ernst Haas. Mais pas seulement, l’utilisation du flou sous ses diverses formes, occupe également une place particulière, et sert bien souvent à révéler plus intensément la couleur, l’un et l’autre se soutiennent. Avec le flou la couleur est en vibration, elle glisse, fuse, oscille, coule, s’étire, elle est énergie, elle s’anime. Ernst Haas jouera aussi des reflets et des transparences, de la même façon qu’avec le flou, pour donner vie à la couleur. Ses photographies sont une célébration, celle de voir, de laisser le regard se remplir et s’émerveiller par tout ce que la couleur peut produire d’émotions. La couleur a son identité et son caractère, elle est presque tangible, elle peut se montrer mystérieuse autant qu’elle peut être joie, elle vous absorbe et vous emporte comme dans des rêves dont les teintes ouvrent les portes de l’imaginaire.

La photographie d’Ernst Haas en écho à la peinture, un regard et une pratique de plasticien. Je crois en une révolution photographique amenée par Ernst Haas et qui est très certainement le produit de sa passion pour l’art et des études de peinture auxquelles il s’est consacré durant sa jeunesse. Ernst Haas a expérimenté la peinture, il a peint et je le vois dans ses photographies. A mes yeux, il travaille la lumière, la couleur, le contraste, le flou, de la même façon qu’on travaille la matière. Comme la main du peintre fait danser les couleurs avec son pinceau, le regard d’Ernst Haas fait danser les couleurs avec son appareil photo. Il y a dans sa photographie un positionnement artistique, comme un postulat dont la couleur serait tout à la fois le point de départ, le voyage, et le point d’arrivée, le matériau à explorer jusqu’à l’exalter. Dans cette image, « One, USA - 1968 », je retrouve les vibrations que peuvent m’apporter les couleurs et leurs contrastes dans l’œuvre de Mark Rothko. Alors qu’avec « Lights of New York City, NY - 1972 » et ses foisonnements de lumières polychromes, je ressens une énergie similaire à celle qui jaillit des bouillonnements de couleurs d’un Jackson Pollock. Dans « NY, 1952 » c’est le rythme des larges et généreux coups de brosse de Pierre Soulages qui me vient à l’esprit. Et lorsqu’Ernst Haas joue avec le flou de mouvement, je vois « Forces d’une rue - 1911 » d’Umberto Boccioni, ou le « Nu descendant l’escalier n°2 - 1913 » de Duchamp. Et puis, à parcourir l’ensemble de sa production, j’entrevois la musicalité des toiles de Vassily Kandinsky, le rythme des compositions de Paul Klee, ce sont aussi des œuvres Robert Delaunay, ou encore de Zao Wou Ki, pour ne citer qu’eux, qui m’apparaissent et me reviennent en mémoire... Pour autant je ne pense pas qu’Ernst Haas eut l’abstraction pour objectif, en ce sens que son travail reste ancré au réel et a pour point de départ ce qui se présente devant lui. Il ne s’agit donc pas d’une création abstraite telle que le serait une production conçue en dehors d’un regard direct sur son environnement. C’est je crois plutôt une immersion, c’est ce qu’il voyait et la puissance des couleurs, des lignes et des formes qu’il y décelait, que ses images révèlent avec lyrisme. La photographie d’Ernst Haas est une vision, et cette vision là s’était libérée de la représentation, nous emmenant avec lui un peu plus loin dans notre façon de regarder autour de nous, de nous ouvrir aux émotions que peuvent engendrer les couleurs sur nos esprits, de considérer les choses plus en profondeur. Comme ses photographies où il saisissait une image dans une image, deux images se superposant, et ne faisant qu’une, changeant ainsi la vision et la lecture de chacune d’entre elles. Ernst Haas, avec ce regard si particulier nous apprend à découvrir la couleur qui prend vie, à envisager les lignes comme des chorégraphies, il nous apprend à voir à la manière des poètes.

Selon Ernst Haas : « L'appareil photo ne fait que faciliter la prise de vue. Le photographe doit donner afin de transformer et transcender la réalité ordinaire. Le problème est de transformer sans déformer. Il doit gagner en intensité dans la forme et dans le contenu en faisant entrer un ordre subjectif dans un chaos objectif. Vivant à une époque de lutte croissante de la mécanisation de l'homme, la photographie est devenue un autre exemple de ce problème paradoxal de comment humaniser, comment vaincre une machine dont nous sommes totalement dépendants : l'appareil photo […]. Dans chaque artiste il y a de la poésie. Dans chaque être humain, il y a l'élément poétique. Nous savons, nous ressentons, nous croyons […]. L'artiste doit exprimer la somme de son sentiment, de sa connaissance et de sa croyance à travers l'unité de sa vie et de son œuvre. On ne peut pas photographier l'art. On ne peut le vivre que dans l'unité de sa vision, ainsi que dans l'ampleur de son humanité, de sa vitalité et de sa compréhension […]. » Ainsi, et c’est peut-être justement parce qu’il s’est consacré à la photographie de cette façon, où ce qui permet de constituer une image photographique importe tout autant et parfois plus que la simple figuration de ce qui y est représenté, Ernst Haas a été le premier photographe travaillant en couleur à avoir une exposition monographique au MoMa, en 1962, soit 14 ans avant celle de William Eggleston.

« One, USA - 1968 », la nuit, le flou d’un mouvement, trois couleurs, ce bleu. La composition est simple et linéaire, le point de vue frontal, il n’y a rien d’extraordinaire dans la construction de cette photographie si ce n’est justement ce choix de la simplicité pour mieux révéler ce qui importe ici, les couleurs d’une rue animée de New York, peut-être autour de minuit. Le bleu s’installe, en premier plan et horizontalement sur les deux tiers inférieurs de la photographie, il entre et sort de l’image depuis le bord droit vers le gauche. Il flotte et prend la forme d’une trace, rappelant le mouvement de travelling d’une caméra au cinéma, à la différence qu’ici, la caméra ne se déplace pas, le mouvement est devant l’objectif. C’est celui de la vie d’une rue, et plus particulièrement celui du passage d’une voiture traversant le cadre de droite à gauche. Le bleu dans cette photographie est mouvement, il est flou au point de devenir multiple. C’est un bleu qui vibre de toutes ses nuances, il se décline en différentes tonalités allant du Bleu de Prusse et de l’Indigo, au Cyan en passant par le Bleu Cérulé. Il se manifeste en quatre rubans, où s’alternent ses variations, de la plus dense à la plus légère selon les plans qui se succèdent derrière lui, selon la vitesse d’un véhicule qui passe ou l’immobilité d’un autre stationné là, et selon les lumières des phares et des néons. Sur le bord inférieur de l’image, il s’habille de ces lumières et de ces néons, qui, en rythme et par une multitude de reflets transversaux, répondent aux couleurs du tiers supérieur de la photographie. Il ferme l’image en bas comme il la ferme en haut en un profond bleu nuit. Entre ces vagues de bleu et au niveau du trois quart supérieur de l’image, viennent le blanc, le rouge, et le jaune, éclatants, qui créent un contraste tant par leurs teintes, que par leur netteté. Ces couleurs, sont celles d’une fresque murale représentant des nuages sur fond rouge. Il s’agit certainement d’un club, en attestent les fenêtres occultées et couvertes du même motif nuageux que les murs, ainsi que l’entrée qui, quant à elle, se détache dans une lumière jaune, sous la protection d’un auvent marquise en demi-lune et où est inscrit : « One ». Là, dans cette lumière, se distinguent trois silhouettes. La première, celle le plus à droite, se détache derrière la voiture aux phares allumés et devant le mur peint, c’est peut-être un passant, à moins que ce ne soit un noctambule arrivant au club. Il a le corps dirigé vers la gauche de l’image et son visage paraît tourné vers le photographe. Le second est dos à la porte et regarde vers la droite, sa position pourrait laisser penser qu’il s’agirait là du physionomiste ou du portier. Le dernier, qui est dans le club et en arrière-plan, est de face et regarde dans la même direction que le premier. La position du corps du passant s’oriente dans la même direction que la trace laissée par la voiture qui passe, ainsi que celle, plus nette, des véhicules stationnés de l’autre côté de la rue, devant le « One ». L’entrée du club, avec sa couleur jaune attire l‘œil immanquablement sur le tiers gauche du cadre. Ainsi, et dans cette composition, la lecture de l’image, avec sa dynamique où on entre par la gauche, est définitivement installée et vient arrêter le regard sur le bord droit. Toute la construction de la photographie repose sur des tiers, horizontalement et verticalement, avec pour point de force l’entrée du « One » et les trois personnages aux visages tournés vers la rue, retenant ainsi le regard sur le tiers supérieur gauche de la photographie.

Que nous raconte alors Ernst Haas avec cette image ? Finalement nous ne pourrions deviner que peu de chose si nous devions nous poser la question de savoir ce qu’il se passe ici, ce que nous raconte cette scène de vie. Et c’est peut-être là aussi tout l’intérêt de cette image, elle n’est qu’une scène de vie, elle ne nous révèle que quelques indices sur un moment de vie nocturne à New York. Mais surtout elle nous montre ce qu’Ernst Haas voyait et souhaitait nous donner à voir. Elle nous montre la nuit, mais pas n’importe laquelle, celle de New York, où le temps ne s’arrête pas, où l’on continue de vivre. Elle nous montre les couleurs de cette nuit New Yorkaise, vibrantes, éclatantes et chaleureuses même dans la profondeur de la nuit. Elle nous montre la vie et la richesse de ses couleurs. Déjà, le premier reportage couleur qu’avait publié Ernst Haas dans Life en 1953, réunissait des clichés de New York, il l’avait intitulé : « Images of a magic city ». Nous sommes en 1968 au moment de la captation de cette image, soit plus de vingt ans après son expérience de la guerre et ses années grises, et 15 ans après sa publication dans Life. Avec cette photographie Ernst Haas nous montre que la magie des couleurs de la ville n’a rien perdu de sa superbe à ses yeux. Il nous emmène avec lui, à la rencontre des couleurs, de leur influence et de leur énergie, nous invitant à les embrasser pour mieux ressentir ce qu’elles nous apportent, et nous laisser nous émerveiller de peut-être simplement pouvoir les voir. Cette dernière citation du photographe me semble pouvoir illustrer ce que je comprends de son œuvre et ce pour quoi elle me touche tant : « Le style n'a pas de formule, mais il a une clé secrète. C'est le prolongement de votre personnalité. la somme de ce réseau indéfinissable de vos sentiments, connaissances et expériences. Prendre la couleur comme un ensemble de relations à l'intérieur d'un cadre […]. On ne cherche pas à attraper des bulles de savon. On les apprécie en vol et on est reconnaissant de leur existence fluide. Plus elles sont fines, plus leur palette de couleurs est exubérante. La couleur est joie. On ne pense pas à la joie. ». Voilà pourquoi, la photographie d’Ernst Haas est si précieuse à mes yeux car au-delà de ces indéniables qualités esthétiques, elle véhicule des émotions et des valeurs essentielles, des rappels à la vie dont chacun d’entre nous devrait pouvoir bénéficier. Ernst Haas nous a offert une photographie libre, curieuse, vivante et enthousiaste, à l’image de l’homme qu’il a toujours été.

Le site d’Ernst Haas :

https://ernst-haas.com/

Un beau catalogue des œuvres d’Ernst Haas en grand format :

https://www.atlasgallery.com/artists/ernst-haas

(cliquer sur les titres d’exposition à gauche)

Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside - 1976

Lorsque je choisis le photographe dont je souhaite vous parler, j’ai souvent tendance à aller chercher, parmi ses images, celle qui me parle le plus, celle que je pense être l’une des plus révélatrice de son œuvre et son regard, et aussi, celle que vous ne connaissez peut-être pas. Mais pas cette fois, pas avec Chris Killip, qui nous a quitté en octobre 2020, car à la nouvelle de son décès, le monde de la photographie a ressenti un profond désarroi. Or, c’est particulièrement sur la condition humaine son désarroi et son dénuement face à une société qui se délite que se portait le regard du photographe. C’est donc sur cette image emblématique et particulièrement émouvante de Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside, 1976, que je vais poser mes mots pour vous emmener à la découverte de ce grand monsieur de la photographie qui n’a eu cesse de témoigner des maux de ceux laissés pour compte.

Une histoire presque ordinaire dans des circonstances qui s’avèreront l’être beaucoup moins. Chris Killip est né en 1946 sur l’île de Man, un petit bout de terre qui se situe entre l’Angleterre et l’Irlande, il va à l’école jusqu’à ses 16 ans, puis rejoint son père pour travailler avec lui dans l’hôtellerie. Le parcours classique d’un adolescent que rien ne destinait finalement à la photographie. Mais c’était là sans compter sur le souvenir prégnant d’une photo d’Henri Cartier-Bresson sur le Tour de France qu’il avait découverte dans Paris-Match. Il n’avait alors que 8 ans et avait été marqué par cette image qui montrait « un garçon en culotte courte, une bouteille dans chaque main, rue Mouffetard », il déclarera : « cette photo a changé ma vie... j'ai commencé comme photographe de plage, et le soir je shootais des couples sur la piste de danse des hôtels ». Nous sommes en 1964, Chris Killip est désormais photographe. Il va assister plusieurs photographes à Londres, tout en revenant régulièrement sur son île natale. Il y réalisera entre 1970 et 1973 sa première série : Isle of Man. Et c’est aussi à cette époque que tout ce qui avait semblé être un temps immuable, que ce soit sur son île, en Angleterre ou en Irlande, commença à véritablement changer de visage. L’aviation civile s’est développée et, en devenant plus accessible, de nouvelles destinations telles que l’Espagne ont supplanté l’attrait touristique qu’exerçait auparavant l’île de Man auprès des britanniques. Pendant ce temps aussi, les attentats dus aux conflits nord-irlandais s’intensifient. L’empire britannique poursuit son déclin amorcé à l’issue de la seconde guerre mondiale, avec la décolonisation, la suprématie naissante des deux superpuissances américaines et soviétiques, et en réaction la création de l’Europe. Cet enchainement d’évènements aura pour conséquence la désindustrialisation du pays, entrainant dans sa course le bouleversement des sociétés organisées autour de l’industrie et par elle, les déclassements, les drames sociaux... Chris Killip se trouve là, au centre de ce tournant économique dont les effets sont tout autant visibles sur le visage des villes agonisantes que sur celui de leurs populations.

L’esthétisme d’une photographie qui témoigne de façon réaliste et objective de ce qu’elle capture. Chris Killip se positionne dans la mouvance de la photographie pure (« straight photography »), il se reconnait dans le langage plastique et stylistique de Walker Evans, Bill Brandt, Robert Frank, August Sander, et il va y faire écho avec son propre travail. Loin du pictorialisme, la photographie pure se veut instantanée, sans manipulation, ce qui compte, au niveau de la forme c’est la netteté, la composition et le cadrage qui permettront, dans le rapport de lignes et dans l’équilibre des noirs et blancs de concentrer l’attention sur le sujet. Dans le fond, son objet est le plus souvent de l’ordre du social, de l’humain ou lorsqu’il s’agit de paysages, qu’ils soient naturels ou urbains alors c’est purement sur une restitution signifiante, voire poétique, de la géométrie et la lumière que se concentre le « straight photographer ». Ainsi, Chris Killip ne déroge pas à la règle, et produira tout au long de sa vie des images à la chambre photographique où la puissance des noirs et blancs sera équilibrée de riches nuances de gris, des prises de vues où tous les plans seront nets, servis par des cadrages et des compositions parfaitement maîtrisés, signifiants.

« C’est ce que je fais, l’histoire s’écrit après les faits, mais mes photographies par contre vous montrent ce qui s’est passé ». Chris Killip n’est pas un journaliste, il ne se contente pas de documenter, il est bien plus qu’un témoin. Le photographe travaille de l’intérieur, il se familiarise avec les lieux, les gens, leur histoire et leurs histoires, partage leurs vies. Il travaille sur le long terme, passe des années auprès de ceux qu’il va photographier, il les appelle par leurs prénoms, il intègre une communauté, il devient un des leurs, et c’est alors, à partir de ce moment seulement qu’il va commencer à fixer ce qu’il sait d’eux sur les plaques de sa chambre photographique. Son regard n’est pas celui d’un étranger, et, il ne photographie pas des personnes qui lui sont étrangères. Avec cette confiance instaurée, ces liens qui se sont installés au fil du temps, la distance entre le photographe et son sujet s’en trouve réduite lui offrant une plus grande liberté d’approche. Chris Killip est dans l’intime, il est une figure familière qui immortalise ses semblables, tout en gardant une forme de réserve, de pudeur. Les personnes qu’il photographie ne posent pas, elles regardent rarement l’objectif, elles sont simplement là, saisies dans l’instant qu’elles vivent, au cœur de leur environnement, d’un paysage qui est aussi un élément de lecture essentiel, à la façon d’un second rôle, sans lequel l’histoire qui se tisse dans le cadre serait incomplète. Sa photographie est circonstancielle et empathique, c’est un moment arrêté certes, mais au cœur d’un récit qu’il connaît, l’image s’inscrit dans un continuum, elle montre ce qu’il s’est passé car elle en montre aussi et surtout les conséquences. Pour autant ses clichés ne tombent pas dans l’écueil du pathos, ils retranscrivent une tragédie mais sans emphase, et c’est là je crois que se situe aussi la plus belle part de respect et d’estime que le photographe puisse offrir autant à ces sujets qu’à son public. Il n’est pas question de manipuler et mettre en scène ce qu’il photographie pour ouvrir les vannes des bons sentiments et en faire un objet de commisération, d’apitoiement ou de complaisance. Il importe seulement d’offrir un moment de reconnaissance à ces êtres qui traversent une vie qui peut prendre des airs de tragédie, de les regarder pleinement et de voir leur entière dignité. Ils sont les témoignages des différents visages que peut prendre l’humanité lorsqu’elle est ballottée par des évènements qu’elle ne peut contrôler.

La dense gravité des hommes face à une existence qui se vide de sens. La photographie de Chris Killip montre ceux qui survivent tant bien que mal et tous les autres. Il y a ceux qui survivent, comme en résilience, qui subsistent en tirant ce qu’ils peuvent des stigmates d’une activité minière agonisante tels les « pêcheurs de charbon » ou « charbonniers de l’océan ». Ceux-là, quel que soit le temps, récoltent de leurs mains le charbon rejeté à la mer par des mines locales qui bientôt allaient ne plus exister. Il y a aussi les ouvriers, ils ont travaillé ensemble, avec les mêmes personnes, voisins ou amis, pendant des années et parfois depuis plusieurs générations, répétant les mêmes gestes, sur les mêmes lieux. Et puis les usines et les industries sidérurgiques ont cessé leurs activités parce que la main d’œuvre et le foncier sont encore moins chers ailleurs, les commandes n’arrivaient plus aux chantiers navals, tout ce qui faisait tourner l’économie s’est arrêté, là, chez eux, laissant l’immense majorité de ces hommes et ces femmes qui se rendaient au travail chaque jour, sans emploi, sans revenus, sans reconnaissance sociale, comme exclus de la société, et absolument démunis. La plénitude, parfois rude de leur travail, a cédé sa place au vide qu’engendre la perte d’emploi, et tous les maux qui l’accompagne. Que nous reste t-il lorsque tout ce que l’on a connu quotidiennement et qui nous faisait vivre disparaît ? Que reste t-il de nous ? Il y a dans les images de Chris Killip un étrange équilibre où la présence des hommes interroge le vide qui les entoure, un vide qui flotte dans l’air, comme une menace, celle de les atteindre dans leur âme et leur chair. Ils sont démunis mais ils existent, ils sont réels, authentiques, leurs regards et leurs postures, face à l’inanité, attestent au contraire d’une véritable présence.

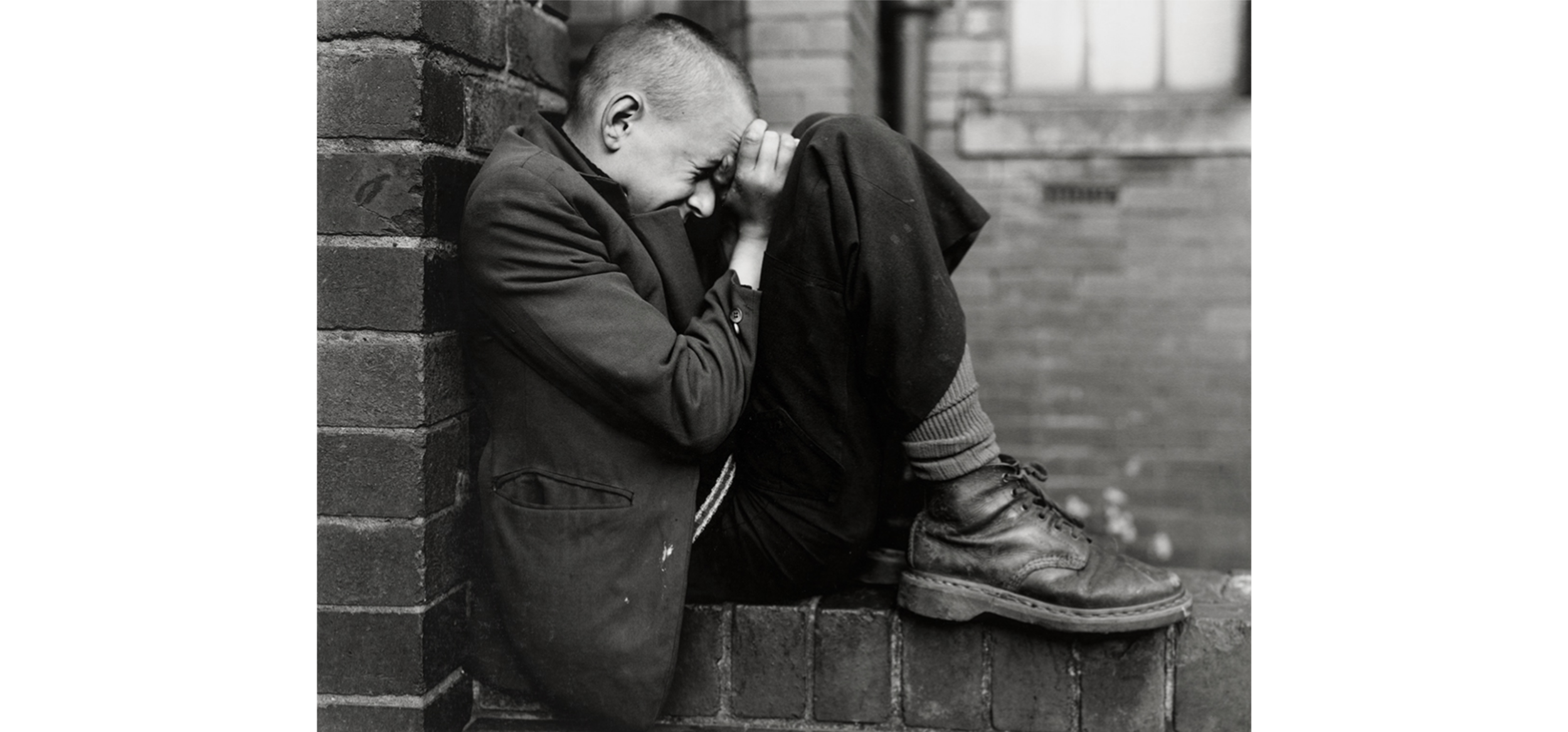

Le corps d’un très jeune homme, recroquevillé sur un muret de briques jusqu’à presque s’y confondre. On y voit ses membres en tension, aussi rudes et saillants que les pierres sur lequel il se niche. L’image est une construction d’angles, ceux des arêtes des briques, ceux du corps plié du jeune homme, ceux de ses coudes et ceux de ses genoux. La composition elle-même repose sur un rectangle dessiné par le muret et le pilier contre lequel est adossé l’adolescent, au point qu’on a l’impression que lui-même prend cette forme. Le regard est enfermé dans un ensemble de rectangles qui viennent organiser l’image, comme une mise en abîme façonnée par la géométrie d’un jeu de cadres se succédant les uns aux autres. Il y a d’abord celui du cadrage, du format de la photographie, puis celui du pilier qui ferme l’image à gauche et son muret qui la ferme en bas. Au centre il y a celui du corps du jeune homme, ramassé au point qu’il semblerait pouvoir tenir dans une boîte. Et enfin, en arrière-plan, le rectangle d’un bout de mur lui-même encadré sur sa gauche par un autre pilier et fermé en haut par une fenêtre. Chacun de ces rectangles résonne comme un enfermement, il n’y a pas d’issue dans cette image, pas plus pour le regard que pour le garçon, coincé là avec tout le poids de la peine qui l’opprime. Et puis il y a les membres de l’adolescent, ses bras et ses jambes, composés d’angles et d’obliques réunis au cœur de l’image qui pourraient peut-être briser la rigueur des rectangles, si le contexte était autre. Car en ce qui l’en est de ces diagonales, bien qu’elles apportent une dynamique à l’image, pour autant elles ne créent pas de rupture quant à la perception que nous nous faisons de l’ensemble. Au contraire, et dans cette construction, elles se dessinent comme autant d’éléments d’intensification du sentiment qui se dégage de la photographie, elles disent l’émotion, elles figurent l’affliction ressentie par le garçon. Aucune d’elles ne permet de sortir du cadre, elles canalisent le regard et le mène inexorablement vers la tête du jeune homme elle-même encadrée par le triangle que dessine ses épaules, ses coudes et ses poings. Chacune de ces lignes exprime la douleur tant la tension qu’elles révèlent est palpable, jusqu’à la position presque fœtale de l’adolescent qui pourrait suggérer l’anxiété ou le repli et le besoin de protection qui l’accompagne. Ces lignes, qu’elles se matérialisent sur les plis des vêtements élimés de l’adolescent ou dans ses membres ramenés sur eux-mêmes, participent toutes à indiquer la désolation, l’usure, la misère. Chris Killip racontera plus tard que cette photographie n'avait pas pour objet de devenir un symbole de rage et d’impuissance et qu’elle montre avant tout un jeune homme qui « porte sa veste du dimanche, car il n’en a pas d’autre, et il grelotte de froid, pas de colère… ». Pourtant, ce froid qui tétanise le jeune homme exprime à lui seul tout le dénuement et toute la misère de sa condition. Il est alors légitime de se demander comment il se peut qu’il n’ait qu’une seule veste pour se couvrir quel que soit le temps et les circonstances. Et, comment il se peut qu’il se soit retrouvé là, transi, ne trouvant d’autre refuge que des pierres pour s’abriter peut-être de la morsure de l’air.

Une photographie avec pour point d’orgue, un profil d’adolescent. C’est parce qu’elle est en noir et blanc et parce que les gris déclinés dans les différents plans de la scène se situent tous dans des valeurs très proches, que cette image peu contrastée dans l’ensemble révèle avec encore plus de force l’émotion qui y est véhiculée. Et c’est dans les points de lumières, les gris plus clairs du visage et des mains, que vient alors se loger le contraste de l’image et toute la détresse du garçon, condensée dans sa chair, marquée dans les plis tracés par la souffrance sur son visage. Sa tête, de profil, est à la fois lumière et désolation, et c’est là chose peu commune en sémantique que d’associer ainsi la clarté dans la forme à ce qui relève de l’ombre dans le fond. Usuellement, la lumière est associée au bonheur, à la liberté, la délivrance, mais Chris Killip, dans cette image, l’utilise de manière diamétralement opposée et parvient cependant à assoir plus encore son propos, affirmer plus intensément ce qu’il a vu lorsqu’il a photographié le jeune homme. Cette lumière qui révèle avec force la figure désespérée de l’adolescent déchire l’image, elle est au regard ce que le cri est à la voix. C’est au travers de ce visage que s’incarnent alors les tourments qu’éprouvent ceux qu’une économie vacillante aura laissé dans la nécessité. C’est un éclairage, une lumière aussi vive que le désespoir ressenti par l’adolescent, que Chris Killip pose sur une population dont le mode de vie aura été sacrifié, voué à disparaître à l’aune de la mondialisation.

Voir les photographies de Chris Killip :

http://www.artnet.fr/artistes/chris-killip/

https://artscouncilcollection.org.uk/explore/artist/killip-chris

Chris Killip raconte Chris Killip, vidéo en anglais :

Weegee : “ Their First Murder " , 1941

Octobre 1941, le PM Daily publie cette photographie que Weegee a intitulée : “Their First Murder”.

Mais déjà à cette époque, le photographe quant à lui n’en est plus à son premier meurtre. Photographier le bouillonnement d’une ville au cœur de la nuit, ses fêtes, galas et autres divertissements, mais aussi et surtout les drames qui y surgissent, des accidents de voitures aux scènes de crimes en passant par les incendies, c’est là son fond de commerce, sa vie, son œuvre. C’est le regard qu’il a porté sur ces scènes qui a fait de lui un photographe unique et qui a fait de ses images une référence photographique dépassant de loin tout ce que l’on pouvait attendre du photojournalisme en ces temps, à tel point que ses photographies ont été exposées, de son vivant, au MOMA.

Weegee, en voilà un drôle de nom. Sans la photographie il n’y aurait eu qu’Arthur (Ascher) Fellig. Mais c’est parce que l’homme n’était pas commun, ni dans la trajectoire qu’il a empruntée, ni dans sa façon d’opérer, que la figure de Weegee est née. Issu d’une famille juive d’origine Ukrainienne, il a rejoint son père, rabbin, avec sa mère et ses trois frères aux Etats-Unis dans sa petite enfance. Très tôt, il a rejeté le strict judaïsme prêché par son père, et, a décidé de suivre son instinct, de donner chair à son rêve américain. Il y a deux histoires derrière le nom de Weegee celle que ses pairs rapportent, et celle plus fabuleuse que le photographe lui-même aimait raconter. Cependant l’une comme l’autre, témoignent de son histoire, sa vérité, et en quoi Arthur Fellig a embrassé son destin, l’a façonné jusqu’à devenir l’incroyable personnage qu’il était, Weegee The Famous. Il faut savoir que sa passion pour la photographie s’est révélée à lui très tôt, lorsqu’il avait été photographié au ferrotype dans la rue, il devait avoir entre 13 et 14 ans. A cette époque il avait déjà quitté l’école pour aider financièrement sa famille, et il enchaînait les petits boulots. Mais, ce portrait au ferrotype a été son déclencheur, son révélateur, Weegee était photographe, il le savait, il ira jusqu’à dire plus tard : « Je pense que j'étais ce qu'on pourrait appeler un photographe né, avec l'hypo dans le sang." (Hypo : les produits chimiques utilisés dans la chambre noire). C’est alors que le jeune Arthur achète un appareil photo et un poney sur lequel il fait poser les enfants qu’il photographie pour vendre les tirages aux parents. Il se fera aussi embaucher par différentes compagnies d’assurance ayant besoin d’images pour leurs catalogues. La première explication à son surnom vient de son parcours et en particulier de son expérience au sein de Acme News Pictures où il s’était fait remarquer par son habileté à pouvoir développer des tirages en toutes circonstances et situations (dans une rame de métro par exemple), au point que ses collaborateurs l’avaient rebaptisé Mr Squeegee. L’autre version de la naissance du nom de Weegee vient de son extraordinaire talent à se trouver exactement là où se déroulait l’action et bien souvent avant tout le monde. A tel point qu’on lui a prêté des dons médiumniques par lesquels il aurait été capable de deviner ce qui allait se passer et où. Ainsi, l’idée que l’homme était tel une planche de Ouija est née. Le photographe s’amusait à laisser croire qu’il avait de tels dons, voir même encourageait cette légende, et c’est ainsi que Ouija serait devenu Weegee.

Les embrasements de la cité résonnant dans une cloche, ses tressaillements dans des ondes radios. Voilà comment Weegee parvenait à toujours se trouver au cœur de l’action. L’homme, déterminé, débrouillard et inventif, avait conçu son propre système d’alertes lui conférant une indéniable longueur d’avance sur ses confrères. Cette réactivité a participé de façon incontestable à faire de lui le chasseur d’image le plus prolifique de sa génération. Weegee s’est créé son emploi, et avant même d’avoir da carte de presse, il s’est positionné comme photographe indépendant. A ses débuts, et pour trouver ses sujets, il avait relié les alarmes des pompiers à une cloche qu’il avait installée dans sa chambre. Il se rendait aussi dans les postes de police de New York et de Manhattan en particulier. Là, à l’affût des messages qui arrivaient sur les transcripteurs du commissariat, il ne lui restait plus qu’à choisir l’histoire qui l’intéressait plus particulièrement avant de foncer sur les scènes de crimes. Mais cela ne lui suffisait pas, il avait quand même le sentiment de ne pas arriver assez vite sur les lieux. Son tour de force a été d’acheter un Coupé Chevy 1938 dont il transforma le coffre en laboratoire photo, et, d’obtenir de la police que la radio de sa voiture soit branchée sur les mêmes ondes, lui conférant cette fois l’avantage de ne plus jamais arriver trop tard. Sa Chevy est devenu son studio, son « photomobile », avec dans le coffre tout son matériel, des pellicules aux flashs, plusieurs boîtiers, sa machine à écrire, des vêtements pour toutes circonstances et même des déguisements, de quoi se nourrir et bien sûr ses cigares !

Weegee the famous une revendication, une signature. Aujourd’hui, il est un fait acquis que les photographes possèdent des droits : « perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, absolus » sur leurs créations, leurs œuvres. Et pourtant ce droit subit encore de nombreuses entorses. C’est une lutte constante que de faire reconnaître, et surtout faire valoir ces droits par nombre de supports qui choisissent d’utiliser le travail des photographes sans rémunération, ni même autorisation... Mais le droit est dorénavant du côté des photographes, ce qui n’a pas toujours été le cas. Pour avoir été spolié de ses droits durant tout le début de sa carrière Weegee a rapidement pris conscience de cette aberration, et est certainement l’un des premiers à avoir combattu pour la reconnaissance de sa propriété intellectuelle. Avant d’être indépendant, Weegee avait été mandaté par Acme News Pictures afin de constituer une photothèque destinée à la presse quotidienne, mais ses images une fois livrées ne lui appartenaient plus, elles étaient devenues la propriété d’Acme. Le photographe au caractère bien trempé, et conscient de sa valeur autant que de la valeur de son travail, n’allait pas accepter plus longtemps que ses photos soient publiées sans sa signature, sans cette reconnaissance à laquelle il aspirait et dont il savait qu’elle devait lui revenir. Ainsi, plus tard lorsqu’il commença à vendre ses photographies au World-Telegram, ce fût cette fois selon ses conditions : obtenir son crédit photo avec la publication de son image. Et pour s’assurer que plus jamais aucun journal ne s’autoriserait à ne pas le créditer, là encore, Weegee à été aussi inventif qu’astucieux en trouvant une solution aussi simple qu’efficace pour régler le problème. Il a fait réaliser un tampon sur lequel était inscrit en lettres capitales : « Crédit photo by Weegee the Famous » afin d’estampiller le dos de ses tirages de son nom. Cette signature a été déclinée en diverses versions au cours des années, parfois indiquant aussi son adresse. Une autre des idées visionnaire du photographe a été de commencer à légender lui-même ses images, et il s’est donc tout simplement doté d’une machine à écrire. Ainsi, une fois la photo prise, le photographe la développait immédiatement dans le coffre de sa voiture, la tamponnait de son crédit photo, et dans la lancée, l’insérait dans sa machine à écrire pour inscrire sans plus attendre sa légende : « Ce que je vois et ressens profondément, je le photographie, puis j'écris ce que j'ai remarqué et ressenti ». Ainsi, il photographiait essentiellement la nuit, développait et signait son travail avant que le jour ne se lève, pour, à l’aube, se rendre dans les journaux, et y vendre ses clichés marqués de son nom et de ses légendes, afin qu’ils soient publiés dès la première édition du matin.

Mettre la nuit au grand jour, faire la lumière sur l’obscurité. Tout semble plus dramatique la nuit, plus mystérieux, intense, et c’est peut-être cela qui opérait sur Weegee une telle fascination qu’il ne pouvait s’en lasser. Il aimait la nuit, ce moment où la rue devient le théâtre de scènes de crimes, de débauche et d’incidents en tous genres, où les masques tombent révélant les gens, qu’il aimait, dans toute leur humanité. Et puis la nuit, ce qui est au loin disparait, englouti dans le noir, seul ce qui est dans la lumière reste visible. L’obscurité était donc un précieux atout pour Weegee car après tout, le métier de photographe, n’est-il pas celui d’écrire avec la lumière, de dévoiler par la lumière. Et, la lumière de Weegee, puissante, précise c’était son flash-gun. A coup d’éclairs, il ne révélait que ce qu’il visait, ni plus, ni moins, limitant la scène et l’image à ce qu’il illuminait un peu moins d’une seconde. Il n’y a pas plus efficace, voir radical, pour ne montrer que ce que l’on veut montrer, éclairer son sujet comme un acteur sous un projecteur, choisir et souligner les détails qui viendront soutenir le propos de l’image, tout en faisant disparaitre dans une noirceur absolue tout ce que l’on peut estimer comme superflu. Car c’est aussi cela la puissance du flash, plonger ce qu’il y autour dans un noir plus sombre encore que la nuit elle-même, une obscurité si dense que ce qui n’est pas dans le cercle de lumière est purement et simplement éclipsé, créant ainsi une atmosphère particulièrement dramatique, où l’ombre, souvent énigmatique, devient présence. Le photographe s’attachait à représenter ce qu’il considérait comme la réalité, et pour cela il estimait qu’il fallait l’exposer nue et dépouillée. C’est en ce sens que photographier la nuit, au flash présentait pour lui les conditions idéales de prises de vues. La réalité dans les images de Weegee, c’est ce qui est dans la lumière se détachant très distinctement de l’arrière-plan, assombri. Pour autant, le noir de ses photographies n’est pas anodin, il n’est pas la fin ou la limite de l’image et du discours, sa présence est telle que l’on en vient à se demander ce qu’il s’y cache. Weegee excellait dans cette technique, et c’est en cela que ses photographies sont non seulement incroyablement efficaces, autant que parfaitement reconnaissables entre mille. Les images de Weegee c’est du noir et blanc pur et dur, brutal, donnant à ses sujets une place centrale tant ils sont éclairés, quand le reste disparaît puisqu’occulté par opposition à la lumière en un contraste extrême. On ne voit qu’eux, et quelques autres éléments, précisément choisis, qui viennent s’inscrire là comme autant d’indices d’une enquête à mener. Weegee est vif, malicieux, il saisit tout du drame de l’instant autant que l’ironie qui s’y joue parfois, et il n’hésite pas à intégrer des détails dans ces photographies comme autant de traits d’esprits. Ainsi cette photographie du corps d’un automobiliste ayant périt dans une collusion avec un pilier en feu, où il prendra soin d’intégrer dans le cadre, l’enseigne de cinéma qui se trouvait là et où était inscrit « Joy of living » (Joie de vivre)... C’est aussi en cela que s’est démarquée l’œuvre de Weegee, une vérité crue, souvent teintée d’impertinence et pourtant toujours empreinte d’une forme de tendresse. Comme s’il voyait l’ironie de la vie au-delà de la tragédie, ou peut-être son humour lui rendait la violence de tout cela plus supportable, ou encore était-ce là une forme d’acceptation de notre condition, de notre humanité ? Toujours est-il qu’à ma connaissance et dans l’histoire du photojournalisme, aucun autre photographe ne s’est aventuré à user de l’humour comme élément de lecture dans des images qui révèlent des scènes à l’issue fatale.

New York s’incarnant en Weegee, sa ville comme une seconde peau. Weegee a tout photographié, plus exactement tout le monde, des plus modestes aux plus privilégiés, et il en a immortalisé toutes leurs facettes. Que ce soit dans le désespoir ou l’arrogance, la vanité, la futilité, ou le désir, les hommes et les femmes qu’il a photographiés forment à eux tous un véritable portrait sociologique et psychologique de New York, où personne n’aura été épargné. La relation du photographe à sa ville et ses habitants, est celle d’un couple fusionnel, où l’un en vient à se confondre avec l’autre, Weegee est New York, et New York est Weegee. C’est une vision frontale, intime et impudique, presque charnelle, aussi tendre qu’houleuse et souvent sarcastique que le photographe pose sur sa ville. Il semble inventorier l’effervescence de ses rues comme on étudierait des manifestations de la psyché humaine, il s’amuse de ses débauches, sonde ses tribulations. Il le fait avec une acuité si troublante qu’on ne peut l’expliquer que par une incroyable sensibilité et l’on pourrait en venir à se demander si Weegee ne se retrouvait pas lui-même dans cette profusion de portraits. Ainsi, New York ville de contrastes, haut-lieu du rêve américain où rien n’est impossible, a rendu possible l’existence même du photographe. En embrassant la cité, de son macadam à ses gratte-ciels, il s’est de la même façon hissé du statut de modeste immigrant des quartiers pauvres à celui de star de la photographie, à la fois témoin et acteur, Arthur Fellig est devenu Weegee The Famous !

A la vie, à la mort, des mots qui sonnent comme un serment, comme une déclaration de Weegee à sa ville, ses habitants, la photographie. Des mots qui résument l’œuvre du photographe, dans lesquels on retrouve l’ensemble des sujets qu’il a exploré et figé à coups de flash. C’est précisément parce que la vie et la mort sont les deux faces d’une même pièce que Weegee traitait de l’une et de l’autre indistinctement, et que j’ai choisi cette photographie. Car ici, en un ingénieux choix de point de vue, la vie et la mort se trouvent réunies sur une seule face, celle d’un tirage argentique. Montrer la mort du point de vue des vivants, est tout autant précurseur qu’unique, et témoigne assez bien selon moi du regard de Weegee sur le monde, de son intelligence et son habileté à exposer la nature humaine autant que sa condition. « Their first murder » (leur premier meurtre) présente cette originalité que la photographie donne à voir une scène de crime sans cadavre. Lorsqu’elle a été publiée par le PM Daily, 9 octobre 1941, l’image était accompagnée de l’article suivant : "Des écoliers de Brooklyn voient un joueur assassiné dans la rue. Les élèves quittaient le P.S. 143, [6th Ave. & Roebling St.] dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn, à 15h15 hier lorsque Peter Mancuso, 22 ans, décrit par la police comme un petit joueur, s'est arrêté dans une Ford 1931 à un feu rouge à un bloc de l'école. Un tireur s'est approché de la voiture, a tiré deux fois et s'est enfui à travers la foule d'enfants. Mancuso, touché à la tête et au cœur, a lutté jusqu'à la portière et s'est effondré mort sur le trottoir. Ci-dessus, certains des spectateurs. La femme âgée est la tante de Mancuso, qui vit dans le quartier, et le garçon qui tire les cheveux de la fille devant lui est son fils, qui se dépêche de s'éloigner d'elle. Voici ce qu'ils ont vu lorsqu'un prêtre, flanqué d'un médecin ambulancier et d'un détective, a prononcé les derniers sacrements de l'Église sur le corps." La photographie est en adéquation absolue avec son sujet, frontale et brutale elle nous montre une multitude de visages mêlés les uns aux autres, en une agitation palpable et chaotique. Et pourtant au cœur de ce tumulte, se dessinent deux lignes de construction particulièrement dynamiques positionnées en croix. L’intersection formée par le croisement des deux diagonales est légèrement décentrée vers la droite de l’image, accentuant l’effet de surprise et de panique de la scène, comme si le photographe n’avait lui-même pas eu le temps de bien cadrer et centrer son image, mais, ce serait là mal connaître Weegee dont l’œil et la technique sont aguerries par des années de pratique de la photographie dans des circonstances plus complexes les unes que les autres. Ainsi, la majorité des protagonistes présents se trouvent concentrés sur les deux tiers gauche du cadre, alignés sur une diagonale ascendante qui vient mettre en exergue le visage le plus saisissant d’entre tous à l’emplacement central de la croix : la petite fille au regard inquisiteur. Au-delà de la puissance formelle de la photographie dans la force et le rythme créés par sa composition et ces contrastes, c’est le point de vue abordé qui la rend magistrale.

Montrer la tragédie, l’exhiber sans en montrer son objet, la rendre vivante et tangible, manifeste. La violence n’est plus dans les traces de sang s’échappant de blessures fatales, elle n’est plus dans la forme triste d’un corps auquel on a arraché la vie, Weegee l’a déplacée pour mieux nous la rapporter… Car après tout, que ressentons nous réellement face à l’image d’un cadavre dont nous ne connaissons pas l’identité, la dépouille d’une personne que nous ne connaissions pas ? En choisissant de photographier la foule, Weegee a trouvé le moyen de personnifier l’horreur, la douleur, et tout le panorama des émotions qui peuvent traverser des êtres confrontés à une telle scène, plus encore si la victime est un proche. Sartre disait : « l’enfer c’est les autres », certes, mais dans cette image, c’est dans les yeux des autres que Weegee nous donne un aperçu de l’enfer, celui des sentiments qui se bousculent dans les esprits comme tous ces enfants se bousculent les uns les autres. Et ces émotions que nous voyons sur leurs visages, nous pouvons les lire car nous les connaissons toutes, personnellement. Nous avons tous ressenti la douleur dans la perte d’un être proche, et face à l’injustice et la violence, n’avons-nous pas ressenti la colère, la peur, la fureur, le doute, ou l’incompréhension. Devant un évènement soudain et un attroupement n’avons-nous pas été curieux, ne sommes-nous pas tous un peu voyeurs parfois même ? Et puis de temps à autres il y a l’égo, indifférent à tout ce qui ne le concerne pas, que nous ne savons retenir, surtout face à la caméra, et qui nous fais agir de façon irrationnelle dans l’excitation du moment comme celle de se mettre en scène tout sourire devant l’objectif ? Chaque visage de cette photographie est l’une de ces émotions, vécue par eux et par nous. En déplaçant le point de vue, Weegee nous implique, nous atteint, il a personnifié l’horreur en une multiplicité d’émotions tangibles, dont nous ne pouvons-nous dérober, même face à une photographie !

Weegee : blog consacré au photographe: https://weegeeweegeeweegee.net/

Weegee : photographies: https://www.gettyimages.fr/photos/weegee

Weegee tells how :

James Nachtwey for Time : “opioid addiction America” n°37 – Alcalde, 4 février 2018

“Opioid addiction America” n°37 – Alcalde, 4 février 2018 est une photographie de James Nachtwey, issue d’une série commanditée par Time magazine. James Nachtwey est connu pour avoir photographié des zones de désolation, de crise, de conflits partout dans le monde, et en particulier dans les régions les plus enflammées et dévastées par la guerre. Jusqu’au jour où, en 2018, Time Magazine lui demande de parcourir son propre pays pour documenter les ravages de la toxicomanie.

Photographe de guerre, à quoi ça sert, d’être là, voir tout ça et ne pas intervenir ? Voilà des propos que l’on peut entendre parfois, et même s’il s’agit là d’enfoncer des portes ouvertes, je pense qu’y consacrer un paragraphe n’est pas vain. Je peux comprendre cette réaction, surtout face à des images particulièrement poignantes et tragiques, mais alors, si ces images provoquent ces réactions c’est qu’elles ont atteint leur objectif. Le rôle et le métier du photographe n’est pas celui d’un militaire, ou d’un politique. Il n’en a pas la vocation, ni les compétences, il n’a pas la même puissance d’action. Et s’il pouvait intervenir, ne serait-ce qu’une fois, cela changerait-il la donne ? Il en va de même pour chacun d’entre nous. S’il nous était possible d’intervenir, en serions-nous seulement capables face aux scènes qui se dérouleraient cette fois devant nos yeux plutôt que derrière nos écrans ou dans les pages d’un magazine ? Il faut cesser de penser que nous en aurions le courage, que dans l’action, nous saurions garder notre sang-froid et immédiatement savoir comment réagir... Le photographe de guerre agit, il va jusqu’à mettre sa propre vie en péril pour nous informer du péril des autres. Une autre de ses forces est justement de ne pas se laisser dépasser par ses propres émotions, de ne pas réagir, interférer, lorsqu’il est face aux horreurs qu’il doit cadrer, assez pour que son image, son témoignage, nous atteigne. Le postulat de Nachtwey, tel qu’il l’affirme est le suivant : « J’en ai été témoin, et ces images sont mon témoignage. Les événements que j’ai enregistrés ne doivent pas être oubliés et ne doivent pas se répéter. » James Nachtwey agit, il rend compte de ce qu’il voit, jusqu’à ce que nous ne puissions plus ignorer ces drames qui s’abattent sur d’autres que nous, jusqu’à ce que nous nous sentions tellement horrifiés que nous ne puissions plus regarder sans réagir. Il agit pour que nous réagissions, il est seul, nous sommes nombreux, et c’est sur cette puissance là que reposent ses objectifs et ses espoirs de changer les choses. Nachtwey est devenu photographe de guerre parce qu’il croit au pouvoir des images, leur pouvoir d’émouvoir, d’influencer, de dénoncer, il en a fait sa ligne de conduite, et jamais il n’en a dévié. Il s’est donné une mission, et pour la mener a bien il se sert des outils qu’il a à sa portée, sa photographie et la presse. Voici ses mots lors d’une interview pour Polka magazine : « Le but de mon travail est de documenter notre histoire contemporaine et de la montrer dans les médias de masse [...] afin qu’il soit vu par le public le plus large possible. Celui-ci doit voir et savoir. Plus la société est informée, plus il est possible de mettre la pression pour qu’une situation inacceptable change. Quand un sujet est dans l’œil des médias, cela peut aider à mettre plus de pression sur les politiques. Et parfois, ils peuvent se sentir obligés d’agir. C’est le rôle essentiel de la presse, selon moi. »

Aller au bout du monde et être toujours plus proche. C’est à cela que l’on reconnait les images de Nachtwey, comme si le photographe avait pris au mot Robert Capa lorsque ce dernier affirmait : « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près ». Nachtwey va là où la vie est mise à mal, par les épidémies, les catastrophes naturelles, les crises sociales. Il va là où plus personne n’ose s’aventurer, des zones tellement instables que seuls quelques combattants les foulent encore de leurs pieds aux côtés de civils anéantis. On reconnait souvent les images de Nachtwey par la sensation de proximité qu’elles suscitent, le sentiment que l’objectif est littéralement au cœur de l’action, à presque toucher les personnes qui se trouvent là, des victimes pour le plus souvent, des résistants aussi, ou parfois leurs bourreaux. Quand j’observe les images de Nachtwey je vois une photographie de contact, une photographie où les tragédies du monde s’incarnent au travers des êtres qui les subissent, des femmes, des hommes, des enfants, dont le visage ne sera plus jamais anonyme. Nachtwey, supprime la distance qui existe entre nos mondes en paix, et ceux emportés par la tourmente. Ces drames, s’ils étaient jusqu’alors loin de nos vies et de nos regards spectateurs, deviennent alors en l’image d’une personne, une réalité qu’on ne pourra plus se contenter de simplement la survoler. Le cadre est trop serré, le sujet est trop proche, si proche qu’on a le sentiment qu’on pourrait, nous aussi le toucher, et presque le connaître. Le sujet est si proche, que l’émotion contenue dans l’image en déborderait presque tant elle est palpable, et tout paradoxal que cela puisse paraître, au point d’en occulter aussi la présence même du photographe. Et c’est bien là la volonté de Nachtwey, nous amener au plus près de ces gens dont il saisit et fige la douleur, le désespoir, ou la colère, nous faire ressentir ce qu’ils vivent, nous impliquer. Il dit : « Je veux que le premier impact, et de loin, l’impact le plus puissant, soit une réaction émotionnelle, intellectuelle et morale sur ce qui arrive à ces personnes. Je veux que ma présence soit transparente. [...] Je veux enregistrer l’histoire à travers le destin d’individus singuliers [...], je ne veux pas montrer la guerre en général, ni l’histoire avec un grand H, mais plutôt la tragédie d’un homme unique, ou d’une famille. »

Et si le bout du monde n’était pas si loin... Si d’autres drames, tout autant dévastateurs qu’un conflit armé, se déroulaient chez nous, sous nos yeux, si proches qu’on en ne mesurerait pas l’ampleur... Si une guerre non déclarée s’abattait sur nos voisins, faisant en moyenne 150 victimes fatales par jour, sans rencontrer de réelle opposition. Imaginons une guerre qui ne serait pas civile, ou, qui n’opposerait pas deux puissances portant des noms de pays ou de religion, un combat qui ne serait pas une crise sociale ou une lutte des classes, une guerre qui aurait un autre visage que celui de la majorité des conflits identifiés comme tels au cours de l’histoire, cette guerre là n’a pas de nom et pourtant elle existe. C’est une guerre presque unilatérale tant il est difficile d’identifier et de localiser les forces en action. Ses principaux acteurs sont d’une part des criminels qui tuent à distance sans utiliser de puissance de feu, et d’autre part, leurs victimes qui les enrichissent. Cette guerre là ne peut pas se régler sur un champ de bataille, ni par des traités de paix, son seul point commun avec tout ce qui définit une guerre est le nombre de ses victimes. Quant à ses objectifs, s’ils sont économiques, ils le sont pour quelques individus et pas au nom d’une nation ou d’une communauté. Je précise que j’entends bien que le plus souvent les guerres sont menées pour des raisons économiques plus ou moins avouées, et enrichissent en particulier une poignée de privilégiés, mais celles-ci visent généralement à conquérir des marchés, des accès aux matières premières et autres sources d’énergie dans le but de développer le commerce extérieur, avec pour conséquence de préserver ou créer des emplois, de contrôler et maintenir les prix des énergies en import, enfin elles offrent une position économique et géopolitique au pays qui en sortira victorieux. La guerre qui se joue ici ne poursuit aucun de ces objectifs, elle étend son voile noir partout sur le monde, elle enrichit des individus, des dirigeants de laboratoires pharmaceutiques aux chefs de cartels, sans autre préoccupation que leur propre fortune, elle tue sans discernement, et ses victimes sont ceux-là mêmes qui la nourrissent.

On lui a donné le nom de « crise des opioïdes ». Ou encore celui « d’épidémie des opioïdes » pourtant, la situation est bien plus grave que ce que laisse entendre le mot « crise », quant à la notion d’épidémie, c’est dans son sens par extension qu’il faut aller chercher une concordance, la consommation d’opioïdes ne relevant pas de la médecine par sa transmissibilité, ni d’un phénomène dont les causes seraient naturelles. Il y a là une guerre qui n’est pas ouvertement déclarée et qui n’a pas trouvé d’opposition suffisamment forte pour mettre un terme à ses ravages. C’est en constatant le nombre croissant et exponentiel des victimes d’overdose que la presse a décidé de s’emparer du sujet, et que, l’hebdomadaire Time a choisit James Nachtwey pour le documenter. Selon le magazine : « Rien qu'en 2016, près de 64 000 Américains sont morts d'une overdose de drogue, soit à peu près autant que les pertes de l'ensemble des guerres du Vietnam, d'Irak et d'Afghanistan réunies. Plus de 122 personnes meurent chaque jour à cause de seringues d'héroïne, de gélules de fentanyl, d'un excès d'oxycodone. » Et ces chiffres n’incluent pas les morts violentes engendrées par le trafic, que ce soit celles des dealers lourdement armés, à la défense de leurs territoires, ou celles des victimes de balles perdues lors de règlements de comptes.

Sur le front avec les victimes, les premiers secours, la police. Au-delà des chiffres il y a la réalité, celle du terrain, qui propose une autre vision sans laquelle il est difficile de prendre conscience des drames qui frappent chaque jour, des êtres et leurs familles. Pour le photographe, la seule façon de sortir de l’abstraction des statistiques a été de voir de ses propres yeux qui sont ces personnes derrière les chiffres, d’aller à la rencontre des femmes et des hommes qui consomment, de ceux qui répondent à leurs appels de détresse, et ceux qui tentent de les sauver dans l’urgence. Nachtwey, fidèle à lui-même, est allé au plus près, au contact, proche de tous et de chacun, avec cette volonté de cerner la situation pour pouvoir la cadrer. Il a photographié des scènes qui se répètent sans fin, partout et au quotidien, les injections, les secours, les arrestations... Il a mis des visages sur les maux qui ravagent la population américaine depuis maintenant une décennie.

Un homme au sol, une femme se penche au dessus de lui. De toutes les images du reportage réalisé par Nachtwey, celle-ci montre à la fois l’impuissance du pouvoir face au fléau qui s’est abattu sur la population qu’il a promis de servir et protéger, et la spirale dans laquelle les toxicomanes sont emportés vers une fin bien trop souvent inéluctable autant que fatale. L’image se détache de la série par la simplicité de sa composition, son dépouillement, elle semble presque minimaliste comparée aux autres. Nous ne sommes plus dans les rues des cités américaines, l’homme et la femme sont seuls au milieu d’un paysage désertique, seule la voiture de l’agent de police nous indique qu’une route passe par là, nous reliant à la civilisation. L’homme est au sol et semble inanimé, ses yeux fermés, la bouche sèche et entrouverte. Il est étendu sur le dos, les bras en croix. La femme, debout, est penchée au dessus de lui, elle le regarde d’un air grave, comme si elle cherchait encore quelque traces de vie sur ce visage qui ne fait plus face qu’au ciel. La composition de la photographie est d’une redoutable efficacité, les lignes qui la construise nous mènent inexorablement vers l’homme tout en nous enfermant dans l’image. La voiture, masse noire coupée par le bord du cadre à gauche nous dirige au cœur de la scène, nous emmenant dans les pas de l’agent de police qui a répondu à l’appel lui indiquant où trouver la victime. On découvre le corps comme elle l’a découvert en suivant le chemin qui se poursuit sous ses pieds. De la voiture dans le tiers supérieur gauche, en passant par les bras de l’homme, et jusqu’à la bordure du chemin qui file vers le tiers inférieur à droite de la photographie, se dessine une diagonale, ligne maitresse, à laquelle notre sens de lecture ne peut se soustraire. Puis la silhouette de la femme placée dans le tiers droit de l’image sur toute sa hauteur vient stopper notre regard pour le ramener vers l’homme. Elle est penchée en avant sur le corps dans une position qui forme presque un angle droit, ses jambes parallèles au bord de la photo ferment l’image à droite tandis que son buste, parallèle au sol finit de former le cadre qui se dessine autour de la victime. C’est là, dans la position du corps en travers du chemin, qu’est inscrite la dernière ligne de force de l’image, une diagonale partant du crâne de l’homme depuis le tiers inférieur gauche de la photographie et se poursuivant au-delà de ses pieds, vers le désert. La dynamique de l’image réside dans l’association de ces lignes qui, réunies, forment un triangle duquel on ne peut sortir, pas plus que l’homme qui gît là, n’a pu échapper aux douloureuses conséquences de sa dépendance. On a le sentiment que cette image nous parle et dit : pour lui, la route s’est arrêtée là, il est parti, seul, au milieu de nulle part. Le choix du noir et blanc renforce aussi la dramaturgie de l’image, nous plaçant en peu au-delà du réel induit par la couleur que l’on a l’habitude de voir dans la plupart des reportages, en particulier ceux des journaux télévisés. La couleur peut parfois desservir la puissance narrative du sujet simplement parce que nous voyons tout en couleur. Le noir et blanc nous sort de nos repères, de notre quotidien. Il permet aussi d’exacerber les contrastes, faisant par là-même ressortir les lignes, les rythmes, les masses, tous les éléments graphiques qui révèlent la construction d’une image, les tensions qui s’y exercent. Comme d’autres photographes et pour les mêmes raisons, Nachtwey privilégie très souvent le noir et blanc, pour lui : « Si on montre le sujet en noir et blanc, on diffuse l’essentiel de ce qu’il se passe, sans compétition avec la couleur. » Dans cette photographie dont le sujet est tragique, et parce qu’elle est parfaitement exposée, il se créé un riche dialogue entre des noirs profonds et une très large gamme de gris. La puissance des noirs en contraste est adoucie par la place donnée aux gris qui couvrent l’image dans son ensemble.

La scène est tragique, l’image est belle. Voilà un constat qui sonne comme un paradoxe, et il y a bien là quelque chose de dérangeant. Pourquoi voyons-nous de la beauté là où nous est montrée la désolation, comment une scène tragique comme celle que nous présente Nachtwey parvient malgré tout à nous toucher par son esthétisme ? Lorsque je me pose la question, me viennent immédiatement à l’esprit les œuvres d’artistes tels qu’Otto Dix ou George Grosz acteurs majeurs de l’Expressionisme allemand et de la Nouvelle objectivité. Je vois aussi des œuvres de Géricault, Delacroix ou encore Goya... Et je me rappelle que la pratique est courante, depuis toujours en art. On ne peut pas ignorer que la peinture n’a pas attendu la photographie pour montrer le désespoir, les souffrances et les horreurs qui traversent l’histoire de l’humanité et brisent les êtres. Toutes ces œuvres ont traversé le temps et nous marquent encore aujourd’hui tant par les sujets qu’elles abordent mais aussi et peut-être surtout par la qualité de leur facture, par les choix esthétiques des artistes qui les ont réalisées. Alors, faut-il que l’image soit belle pour que nous nous arrêtions et prêtions attention au sujet qu’elle traite ? Et aussi terrible que cela puisse paraitre, il semble que oui. Nachtwey va dans ce sens et propose une explication que je rejoins assez pour en faire ma conclusion : « Le but de mes photos n’est pas qu’elles soient belles. Je ne suis pas à la recherche de cette esthétique, mais je sais la remarquer. La réalité est que beauté et tragédie coexistent partout. Ce n’est pas moi qui l’ai inventé. Regardez ce qui se fait en art depuis toujours ! S’il y a des références à des icônes religieuses dans mes photos, c’est tout simplement parce que ces représentations sont elles-mêmes inspirées par la beauté de la vie. Nous devrions plutôt nous demander pourquoi nous avons cette perception de la beauté. C’est peut-être un mécanisme humain nécessaire pour faire face à la tragédie, afin de ne pas lui tourner le dos. »

James Nachtwey : http://www.jamesnachtwey.com/

James Nachtwey - The opioid diaries : https://time.com/james-nachtwey-opioid-addiction-america/

James Nachtwey - War Photographer par Christian Frey (en anglais) :

https://archive.org/details/wphoto

James Nachtwey - War Photographer par Christian Frey (sous-titré/location) :

https://fr.cinefile.ch/movie/21082-war-photographer?streaming#

Diane Arbus : Lady Bartender at Home with Souvenir Dog, New Orleans, 1964

Cette photographie de Diane Arbus : « Lady Bartender at Home with Souvenir Dog » n’est pas de celles qui sortent en premier dans les résultats de recherche sur internet. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle est tout à fait représentative du regard particulier de la photographe dans son travail de portraitiste. Diane Arbus est célèbre pour avoir initié une autre façon de pratiquer le portrait. Il y a toujours eu quelque chose de décalé dans son travail, que ce soit dans sa signature photographique ou dans les choix de ses sujets.

A une époque où l’Amérique toute entière affichait sa réussite, la grande majorité des images produites véhiculaient le modèle de société qui s’y était construit, richesse et abondance, intérieurs fonctionnels à souhait pour le confort de la ménagère moderne... L’esthétisme des habitations de banlieues fraichement sorties de terre, autant que celui des codes vestimentaires, et jusqu’à la musique diffusée en radio, correspondant en tous points à celui d’un modèle de société normalisé, célébrant la famille modèle d’une classe moyenne heureuse, épanouie, ayant réussi. Pour autant tous les américains ne rentraient pas dans ce moule. Artistes, marginaux, excentriques, quelles que soient les étiquettes, nombreux sont ceux dont l’existence ne s’accordait pas à ce modèle, que ce soit par manque de moyens, ou simplement par choix. Et c’est vers ceux-là que Diane Arbus a finalement choisi de diriger plus particulièrement son objectif, quelques années après avoir œuvré avec succès dans la photographie de mode et de publicité en compagnie de son mari Allan Arbus.

Diane Arbus a bâti sa carrière de photographe en sens inverse. En effet nombreux sont les photographes de mode ou de publicité qui ont fait leurs armes en commençant par capturer la rue et ses sujets, les personnes de leur entourage ou croisées dans la rue. Ajustant ce faisant leur technique et aiguisant leur regard. Diane Arbus, quant à elle, a débuté la photographie comme elle a débuté sa vie, issue d’une famille aisée, baignée dans un monde où les codes et conventions socio-esthétiques n’avaient rien en commun avec ce que pouvait vivre la grande majorité des américains ayant survécu à la grande dépression. Une éducation modèle, des études en école privée, faisant d’elle une jeune femme brillante et cultivée. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître c’est de cela dont elle souffrait et dont elle a cherché toute sa vie à se délivrer : « Je suis née en haut de l’échelle sociale, dans la bourgeoisie respectable, mais, depuis, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour dégringoler » disait-elle. Et sa carrière de photographe n’aura pas échappé à cette fuite en avant. C’est en épousant Allan Arbus qu’elle débuta avec lui la photographie de publicité et de mode, avec pour premier client la famille de Diane Arbus elle-même, propriétaire d’un grand magasin de luxe de la 5ème avenue. Ont suivi les plus grands magazines de mode comme le fabuleux Vogue du groupe Conde-Nast par exemple. Nourrie de l’esthétisme des magazines, et des photographes stars qui illustraient leurs pages tels que Richard Avedon, Diane Arbus ne pouvait cependant s’en satisfaire pleinement même si cela a probablement participé à construire son sens du cadrage, du travail de la lumière. Sa culture photographique ne se limitant pas aux images sophistiquées de la publicité et de la presse féminine, Diane Arbus s’inspirera aussi de photographes tels que Dorothea Lange, August Sander, Robert Frank, Brassai, Walker Evans ou encore Weegee avec son travail au flash et bien sûr Lisette Model qui sera sa professeure et amie. Ne lui restait plus qu’à trouver l’objet de sa photographie qui finira d’assoir sa signature.

De la mode à la rue, délivrance et révélation. Alors qu’elle est d’ores et déjà reconnue dans la photo commerciale et la presse féminine, Diane Arbus se voit proposer par Alexey Brodovich, alors directeur artistique du célèbre Harper’s Bazaar, de sortir des studios et d’aller dans la rue. C’est le déclic pour la photographe, elle va y trouver une nouvelle liberté, celle de construire son univers, d’aller à la conquête d’un monde dont elle a toujours eu le sentiment qu’il lui était inconnu, ou inaccessible, et pouvoir combler ce qu’elle ressentait comme un vide la dévorant : « Une des choses dont j'ai souffert en tant qu'enfant, c'est que je n'ai jamais ressenti l'adversité. J'étais confortée dans un sentiment d'irréalité que je ne pouvais ressentir que comme une irréalité. Et le sentiment d'être immunisée était, aussi ridicule que cela puisse paraître, douloureux. C'était comme si, pendant longtemps, je n'avais pas hérité de mon propre royaume. Le monde me semblait appartenir au monde. Je pouvais apprendre des choses, mais elles ne semblaient jamais être ma propre expérience ». Lucide et sensible, Diane Arbus pouvait enfin sortir du cadre, de son enfance et de sa jeunesse dorée qu’elle avait très tôt identifié comme une cage, un mur entre elle et la vie. Elle allait pouvoir exister, commencer à prendre possession d’elle-même, ses envies, ses choix, ses inclinations et sympathies.

Comme des aimants, les opposés s’attirent. Et les sympathies de Diane Arbus sont allées immanquablement vers tous ceux qui se trouvaient au-delà des murs à l’intérieur desquels elle avait évolué, où, comme dans un musée qui ne présenterait qu’une œuvre normée et conventionnelle, son regard n’avait jamais trouvé de quoi satisfaire son besoin d’appréhender la réalité toute entière, celle de tout ce qui échappait à la norme. Une réalité qui était peut-être aussi la sienne, dans les fractures qu’elle ressentait. C’est de New York au New Jersey, et dans tous les recoins de l’Amérique que la photographe va explorer, qu’elle pourra enfin voir jusqu’à toucher l’envers du décor, autant qu’elle aura été touchée par chacun de ses modèles, passants, artistes de cabaret, de cirque, monstres étranges des fêtes foraines, marginaux, aliénés, nudistes... A ce titre, on dit souvent de Diane Arbus qu’elle était la photographe des parias, pourtant à mes yeux il y a là quelque chose de réducteur dans la lecture de son travail, qui pourrait sous-tendre qu’elle aurait cherché à se marginaliser, ou se rebeller contre son milieu, ou pire encore verser dans le sensationnel pour marquer les esprits. Et cela peut en conséquence réduire aussi les pistes d’interprétations possibles de sa quête qui je pense est bien plus subtile, profonde et voir même instinctive que tout cela. Diane Arbus n’a pas photographié que des gens extra-ordinaires. Selon moi, elle a juste photographié ceux qui n’étaient pas du monde auquel elle appartenait, ceux qui n’entraient pas dans les normes d’une certaine société ou classe sociale, je crois qu’elle est tout simplement allée à la rencontre d’autres normalités, à la recherche d’un grand tout où chacun pourrait incarner sa propre norme.

Un chignon qui ressemble à une figurine de caniche à moins que ce ne soit l’inverse. Ou peut-être un chignon comme une couronne, comme une réponse au tableau en fil de fer, représentant la carte du roi de cœur, suspendu au mur. Voilà le portrait d’une serveuse, une barmaid à son domicile. Ni monstre de foire, ni artiste, ni aliénée, juste une jeune femme d’une autre classe sociale que celle dont est originaire Diane Arbus, et dont la plus grande originalité demeure dans l’extravagance de sa coiffure, soulignée ici par la figurine décorative d’un caniche en tissu qui vient lui faire écho. Alors même que les années 60 représentent l’apogée du chignon crêpé à souhait, celui qu’arbore la jeune femme flirte manifestement avec la démesure. Ses cheveux blonds peroxydés sont maîtrisés, structurés, sculptés et portés hauts sur la tête tels une coiffe d’apparat. Et c’est alors dans l’exubérance de sa mise en scène capillaire que la jeune femme « normale » devient un personnage remarquable, hors normes, se jouant des codes établis. Son port de tête est altier, elle pose, assise dans un fauteuil aux allures de trône, tandis que la position de ses jambes va à l’encontre des attendus en termes de convenances, si elle avait été issue de la noblesse ou de la haute société. Elle se veut élégante, en témoigne sa main droite avec son petit doigt levé, et son port de tête, autant qu’elle semble sûre d’elle tant son regard est franc et direct. Tout semble se répondre et s’équilibrer dans cette photographie de Diane Arbus. De la force, comme une affirmation, dégagée par la coiffure et l’attitude de la jeune femme à laquelle vient répondre la figurine kitsch du caniche, dont la présence pourrait toutefois et à contrario suggérer une forme de douceur, de besoin d’affection. L’idée qu’elle porte sa coiffure comme une couronne est appuyée par la présence discrète derrière elle de la décoration en fil de fer représentant la carte du roi de cœur. Dans la forme de l’image aussi, nombreux sont les éléments en correspondance plastique. Les finitions en spirale du meuble métallique, sur lequel trône le caniche, renvoient aux boucles placées de part et d’autre de la coiffure. Le sol en damier, comme un plateau de jeu d’échecs où la jeune femme serait reine, est constitué de grands carreaux de granito à l’aspect tout aussi graphique et rythmé que le gilet imprimé de motifs léopard de sa tenue.

Quand une photographie ne peut exister qu’en noir et blanc. Difficile d’imaginer cette photographie de Diane Arbus en couleur, tant elle tire sa force et son sens de ses contrastes. Les gris, bien que présents s’effaceraient presque devant la profondeur des noirs et la luminosité des blancs. Les lignes qui rythment la photographie, qui affirment sa composition sont parfaitement lisibles précisément grâce au noir et blanc employé ici. Les éléments de lecture sont distribués de part et d’autre de l’image, avec à gauche et à mi-hauteur le caniche sur le meuble et à droite sur toute la hauteur, la jeune femme. L’image est frontale bien qu’elle présente une légère plongée ainsi qu’une perspective horizontale dessinée par la ligne de la plainte partant du premier tiers gauche pour se terminer en bas à droite. Les noirs et blancs s’opposent autant que les éléments graphiques constitués de formes sphériques d’une part avec le chignon, le caniche, une coquille Saint-Jacques, les finitions du meuble en acier chromé et avec, d’autre part, des formes particulièrement anguleuses dessinées par les dalles du sol en damier, la position des bras et des jambes de la barmaid. Dans la lecture de l’image, le regard est dirigé avec force et enfermé dans un triangle formé de puissantes lignes de construction. Une première diagonale se dessine entre la figurine du caniche et le chignon de la jeune femme, puis une autre ligne descend le long de son dos jusqu’à sa bottine de cuir, enfin une troisième diagonale suit son mollet jusqu’à son genou pour ramener le regard sur le caniche.

Une reine d’un jour telle une gravure de mode. Bien que cette photographie de Diane Arbus s’inscrive dans la lignée du travail de portrait qu’on lui connaît et qui a fait sa notoriété, elle prend malgré tout des airs de photographie de magazine. Et c’est précisément pour cette raison que je l’ai choisie, pour mieux illustrer en quoi les images de Diane Arbus se situent à la confluence de la photographie de mode et de la photographie de reportage, une image qui pourrait représenter la transition de la photographe passant des studios à la rue. Diane Arbus nous présente ici une jeune femme qui se met en scène, qui pose, au milieu du décor qu’elle a créé pour son intérieur. Pourtant il n’y a pas un élément, que ce soit dans son style vestimentaire, sa coiffure, ou dans son intérieur qui ne semble ne pas être à sa place. Comme dans une photographie de mode, tout semble organisé, composé, scénographié. Il y a une forme d’élégance et de sophistication qui se dégage de cette image, tant dans ce qu’elle présente que dans la façon dont elle est construite. Ce portrait est une belle démonstration de la photographe quant à sa maîtrise de la composition assurément graphique et de la lumière où elle associe une source naturelle à son flash. Diane Arbus a participé à la reconnaissance, si ce n’est à la création, d’un style de photographie à la croisée de la photographie commerciale et de la photographie de presse, ses images n’étant ni l’une ni l’autre, elles sont pourtant un peu de chaque. Reprenant d’une part les codes de mise en valeur des sujets propre à la mode et la publicité dans la composition ou la lumière, et appliquant cela à la photographie documentaire, il en ressort des portraits ou chaque individu revêt le costume du premier rôle d’un film qui n’est autre que celui de sa vie. Pour autant la photographe n’a jamais eu recours aux artifices de la photographie commerciale pour « mettre en beauté » les femmes et les hommes qu’elle choisissait de photographier, il n’y a jamais eu de complaisance esthétique envers ses modèles dans son travail toujours très direct et absolument frontal. Seuls son regard, son empathie et sa profonde sensibilité envers ceux qu’elle immortalisait suffisaient à retranscrire la force et la beauté qu’elle avait su saisir, comme instinctivement, à leur contact. La présence est ce qui ressort magnifiquement de l’œuvre de la photographe comme une réponse à celle qui s’est toujours questionnée sur la représentation et la juste distance ou la proximité idéale entre elle et son modèle, interrogeant et selon ses propres mots : « l'espace entre qui est quelqu'un et ce qu'il pense être ».