Ernst Haas : One, USA - 1968

La photographie couleur, aujourd’hui omniprésente, n’a pas toujours été considérée du même œil que la photographie noir & blanc. Il aura fallu le talent de plusieurs photographes, les pionniers de la couleur, pour qu’elle obtienne ses lettres de noblesse. Tout comme William Eggleston ou Saul Leiter, Ernst Haas, a très largement contribué à sa reconnaissance. Cette image « One, USA - 1968 », me semble assez emblématique de la sensibilité d’Ernst Haas quant à la couleur, et de la façon dont il l’a utilisée pour montrer bien plus que la simple représentation d’un sujet à l’intérieur d’un cadre. Son travail de la couleur, ici associé au flou, réforme l’idée que l’on se fait de la street photography et nous amène à apprécier cette dernière dans une forme d’esthétisme plus pictural, qui semble badiner avec l’art contemporain, voir l’abstraction.

Ernst Haas, est né en 1921, il est autrichien... Il a vécu sa jeunesse en temps de guerre et sera le témoin de ses conséquences dramatiques. Après des études littéraires, il se tourne dès 1940 vers un cursus de médecine, la gravité des évènements ayant très probablement développé en lui le sentiment qu’il fallait se rendre utile dans cette époque plongée au cœur d’un conflit d’une rare violence. Parallèlement il nourrit une affection particulière pour l’art et il est curieux du monde qu’il aimerait découvrir. En 1942, il entre alors à l’Institut des Arts Graphiques de Vienne, mais il se verra contraint de quitter l’école en raison de ses origines juives. Et c’est en 1945 qu’il découvre la photographie se révélant à lui comme une réponse, celle d’une discipline ayant le pouvoir de concilier sa sensibilité artistique et son appétit de voyages.

Comme beaucoup d’autres, Haas a commencé par la photographie en noir & blanc. Il est donc photographe à la fin de la 2ème guerre mondiale et c’est avec ses images du retour des prisonniers de guerre à Vienne, publiées en 1947 par l’hebdomadaire Suisse DU, qu’il se fera remarquer par le magazine américain Life. S’ensuit l’invitation que lui fait Robert Capa d’intégrer l’agence Magnum où, il retrouvera son ami Werner Bishop qu’il avait connu lorsqu’il travaillait pour DU, et où il se liera d’amitié avec Henri Cartier-Bresson. Nous sommes en 1949 et Haas est l’un des premiers photographes à être invité, par ses fondateurs même, à rejoindre la première agence indépendante de photographes, devenue aujourd’hui une référence incontournable. Comme le souhaitait Robert Capa, les photographes de Magnum sont libres, ils choisissent les thèmes qu’ils veulent traiter, suivent leurs idées autant que leur instinct, développent leur propre style, ils partent à l’aventure pour couvrir leurs sujets... C’est en s’inscrivant dans cette dynamique, ce sentiment de liberté, qu’Ernst Haas choisira de venir s’installer aux Etats-Unis en 1951, et qu’il y fera ses premières images en couleur avec le film Kodak I, d’une sensibilité estimée à 12 asa/iso. Le succès ne se fera pas attendre et en 1953 il est le premier photographe à avoir un portfolio de 24 pages exclusivement en couleur, des photographies de New York, publié dans le magazine Life : « Images of a magic city ».

La couleur comme une évidence, en lien avec son histoire et celle du monde. Ernst Haas dira : « Avec le recul, je pense que mon passage à la couleur s'est fait de manière plutôt psychologique. Je me souviendrai toujours des années de guerre, y compris au moins cinq années amères d'après-guerre, comme des années en noir & blanc, ou mieux encore, des années grises. Les années grises étaient révolues. Comme au début d'un nouveau printemps, je voulais célébrer en couleur les temps nouveaux, remplis d'un nouvel espoir [...]. Tout était lié à ce nouveau courage de la couleur. Mode, gastronomie, voyages, voitures, avion, tout changeait et prenait un nouvel éclat. L'âge des ténèbres était révolu. Faut-il alors s'étonner qu'un jeune photographe ait rêvé d'un film couleur avec lequel il pourrait capturer toutes ces nouvelles couleurs de l'environnement ? ». C’est ainsi, et à l’opposé d’Eggleston et de nombreux photographes dont les images servent parfois un propos critique sur les Etats-Unis, qu’Ernst Haas, car il a connu « les années grises » de la guerre dans son épicentre, aura pris un chemin contraire et célèbrera les couleurs, la liberté, et son pays d’accueil.

La couleur et le flou, une démarche esthétique à part entière. La couleur est le point d’orgue de la photographie d’Ernst Haas. Mais pas seulement, l’utilisation du flou sous ses diverses formes, occupe également une place particulière, et sert bien souvent à révéler plus intensément la couleur, l’un et l’autre se soutiennent. Avec le flou la couleur est en vibration, elle glisse, fuse, oscille, coule, s’étire, elle est énergie, elle s’anime. Ernst Haas jouera aussi des reflets et des transparences, de la même façon qu’avec le flou, pour donner vie à la couleur. Ses photographies sont une célébration, celle de voir, de laisser le regard se remplir et s’émerveiller par tout ce que la couleur peut produire d’émotions. La couleur a son identité et son caractère, elle est presque tangible, elle peut se montrer mystérieuse autant qu’elle peut être joie, elle vous absorbe et vous emporte comme dans des rêves dont les teintes ouvrent les portes de l’imaginaire.

La photographie d’Ernst Haas en écho à la peinture, un regard et une pratique de plasticien. Je crois en une révolution photographique amenée par Ernst Haas et qui est très certainement le produit de sa passion pour l’art et des études de peinture auxquelles il s’est consacré durant sa jeunesse. Ernst Haas a expérimenté la peinture, il a peint et je le vois dans ses photographies. A mes yeux, il travaille la lumière, la couleur, le contraste, le flou, de la même façon qu’on travaille la matière. Comme la main du peintre fait danser les couleurs avec son pinceau, le regard d’Ernst Haas fait danser les couleurs avec son appareil photo. Il y a dans sa photographie un positionnement artistique, comme un postulat dont la couleur serait tout à la fois le point de départ, le voyage, et le point d’arrivée, le matériau à explorer jusqu’à l’exalter. Dans cette image, « One, USA - 1968 », je retrouve les vibrations que peuvent m’apporter les couleurs et leurs contrastes dans l’œuvre de Mark Rothko. Alors qu’avec « Lights of New York City, NY - 1972 » et ses foisonnements de lumières polychromes, je ressens une énergie similaire à celle qui jaillit des bouillonnements de couleurs d’un Jackson Pollock. Dans « NY, 1952 » c’est le rythme des larges et généreux coups de brosse de Pierre Soulages qui me vient à l’esprit. Et lorsqu’Ernst Haas joue avec le flou de mouvement, je vois « Forces d’une rue - 1911 » d’Umberto Boccioni, ou le « Nu descendant l’escalier n°2 - 1913 » de Duchamp. Et puis, à parcourir l’ensemble de sa production, j’entrevois la musicalité des toiles de Vassily Kandinsky, le rythme des compositions de Paul Klee, ce sont aussi des œuvres Robert Delaunay, ou encore de Zao Wou Ki, pour ne citer qu’eux, qui m’apparaissent et me reviennent en mémoire... Pour autant je ne pense pas qu’Ernst Haas eut l’abstraction pour objectif, en ce sens que son travail reste ancré au réel et a pour point de départ ce qui se présente devant lui. Il ne s’agit donc pas d’une création abstraite telle que le serait une production conçue en dehors d’un regard direct sur son environnement. C’est je crois plutôt une immersion, c’est ce qu’il voyait et la puissance des couleurs, des lignes et des formes qu’il y décelait, que ses images révèlent avec lyrisme. La photographie d’Ernst Haas est une vision, et cette vision là s’était libérée de la représentation, nous emmenant avec lui un peu plus loin dans notre façon de regarder autour de nous, de nous ouvrir aux émotions que peuvent engendrer les couleurs sur nos esprits, de considérer les choses plus en profondeur. Comme ses photographies où il saisissait une image dans une image, deux images se superposant, et ne faisant qu’une, changeant ainsi la vision et la lecture de chacune d’entre elles. Ernst Haas, avec ce regard si particulier nous apprend à découvrir la couleur qui prend vie, à envisager les lignes comme des chorégraphies, il nous apprend à voir à la manière des poètes.

Selon Ernst Haas : « L'appareil photo ne fait que faciliter la prise de vue. Le photographe doit donner afin de transformer et transcender la réalité ordinaire. Le problème est de transformer sans déformer. Il doit gagner en intensité dans la forme et dans le contenu en faisant entrer un ordre subjectif dans un chaos objectif. Vivant à une époque de lutte croissante de la mécanisation de l'homme, la photographie est devenue un autre exemple de ce problème paradoxal de comment humaniser, comment vaincre une machine dont nous sommes totalement dépendants : l'appareil photo […]. Dans chaque artiste il y a de la poésie. Dans chaque être humain, il y a l'élément poétique. Nous savons, nous ressentons, nous croyons […]. L'artiste doit exprimer la somme de son sentiment, de sa connaissance et de sa croyance à travers l'unité de sa vie et de son œuvre. On ne peut pas photographier l'art. On ne peut le vivre que dans l'unité de sa vision, ainsi que dans l'ampleur de son humanité, de sa vitalité et de sa compréhension […]. » Ainsi, et c’est peut-être justement parce qu’il s’est consacré à la photographie de cette façon, où ce qui permet de constituer une image photographique importe tout autant et parfois plus que la simple figuration de ce qui y est représenté, Ernst Haas a été le premier photographe travaillant en couleur à avoir une exposition monographique au MoMa, en 1962, soit 14 ans avant celle de William Eggleston.

« One, USA - 1968 », la nuit, le flou d’un mouvement, trois couleurs, ce bleu. La composition est simple et linéaire, le point de vue frontal, il n’y a rien d’extraordinaire dans la construction de cette photographie si ce n’est justement ce choix de la simplicité pour mieux révéler ce qui importe ici, les couleurs d’une rue animée de New York, peut-être autour de minuit. Le bleu s’installe, en premier plan et horizontalement sur les deux tiers inférieurs de la photographie, il entre et sort de l’image depuis le bord droit vers le gauche. Il flotte et prend la forme d’une trace, rappelant le mouvement de travelling d’une caméra au cinéma, à la différence qu’ici, la caméra ne se déplace pas, le mouvement est devant l’objectif. C’est celui de la vie d’une rue, et plus particulièrement celui du passage d’une voiture traversant le cadre de droite à gauche. Le bleu dans cette photographie est mouvement, il est flou au point de devenir multiple. C’est un bleu qui vibre de toutes ses nuances, il se décline en différentes tonalités allant du Bleu de Prusse et de l’Indigo, au Cyan en passant par le Bleu Cérulé. Il se manifeste en quatre rubans, où s’alternent ses variations, de la plus dense à la plus légère selon les plans qui se succèdent derrière lui, selon la vitesse d’un véhicule qui passe ou l’immobilité d’un autre stationné là, et selon les lumières des phares et des néons. Sur le bord inférieur de l’image, il s’habille de ces lumières et de ces néons, qui, en rythme et par une multitude de reflets transversaux, répondent aux couleurs du tiers supérieur de la photographie. Il ferme l’image en bas comme il la ferme en haut en un profond bleu nuit. Entre ces vagues de bleu et au niveau du trois quart supérieur de l’image, viennent le blanc, le rouge, et le jaune, éclatants, qui créent un contraste tant par leurs teintes, que par leur netteté. Ces couleurs, sont celles d’une fresque murale représentant des nuages sur fond rouge. Il s’agit certainement d’un club, en attestent les fenêtres occultées et couvertes du même motif nuageux que les murs, ainsi que l’entrée qui, quant à elle, se détache dans une lumière jaune, sous la protection d’un auvent marquise en demi-lune et où est inscrit : « One ». Là, dans cette lumière, se distinguent trois silhouettes. La première, celle le plus à droite, se détache derrière la voiture aux phares allumés et devant le mur peint, c’est peut-être un passant, à moins que ce ne soit un noctambule arrivant au club. Il a le corps dirigé vers la gauche de l’image et son visage paraît tourné vers le photographe. Le second est dos à la porte et regarde vers la droite, sa position pourrait laisser penser qu’il s’agirait là du physionomiste ou du portier. Le dernier, qui est dans le club et en arrière-plan, est de face et regarde dans la même direction que le premier. La position du corps du passant s’oriente dans la même direction que la trace laissée par la voiture qui passe, ainsi que celle, plus nette, des véhicules stationnés de l’autre côté de la rue, devant le « One ». L’entrée du club, avec sa couleur jaune attire l‘œil immanquablement sur le tiers gauche du cadre. Ainsi, et dans cette composition, la lecture de l’image, avec sa dynamique où on entre par la gauche, est définitivement installée et vient arrêter le regard sur le bord droit. Toute la construction de la photographie repose sur des tiers, horizontalement et verticalement, avec pour point de force l’entrée du « One » et les trois personnages aux visages tournés vers la rue, retenant ainsi le regard sur le tiers supérieur gauche de la photographie.

Que nous raconte alors Ernst Haas avec cette image ? Finalement nous ne pourrions deviner que peu de chose si nous devions nous poser la question de savoir ce qu’il se passe ici, ce que nous raconte cette scène de vie. Et c’est peut-être là aussi tout l’intérêt de cette image, elle n’est qu’une scène de vie, elle ne nous révèle que quelques indices sur un moment de vie nocturne à New York. Mais surtout elle nous montre ce qu’Ernst Haas voyait et souhaitait nous donner à voir. Elle nous montre la nuit, mais pas n’importe laquelle, celle de New York, où le temps ne s’arrête pas, où l’on continue de vivre. Elle nous montre les couleurs de cette nuit New Yorkaise, vibrantes, éclatantes et chaleureuses même dans la profondeur de la nuit. Elle nous montre la vie et la richesse de ses couleurs. Déjà, le premier reportage couleur qu’avait publié Ernst Haas dans Life en 1953, réunissait des clichés de New York, il l’avait intitulé : « Images of a magic city ». Nous sommes en 1968 au moment de la captation de cette image, soit plus de vingt ans après son expérience de la guerre et ses années grises, et 15 ans après sa publication dans Life. Avec cette photographie Ernst Haas nous montre que la magie des couleurs de la ville n’a rien perdu de sa superbe à ses yeux. Il nous emmène avec lui, à la rencontre des couleurs, de leur influence et de leur énergie, nous invitant à les embrasser pour mieux ressentir ce qu’elles nous apportent, et nous laisser nous émerveiller de peut-être simplement pouvoir les voir. Cette dernière citation du photographe me semble pouvoir illustrer ce que je comprends de son œuvre et ce pour quoi elle me touche tant : « Le style n'a pas de formule, mais il a une clé secrète. C'est le prolongement de votre personnalité. la somme de ce réseau indéfinissable de vos sentiments, connaissances et expériences. Prendre la couleur comme un ensemble de relations à l'intérieur d'un cadre […]. On ne cherche pas à attraper des bulles de savon. On les apprécie en vol et on est reconnaissant de leur existence fluide. Plus elles sont fines, plus leur palette de couleurs est exubérante. La couleur est joie. On ne pense pas à la joie. ». Voilà pourquoi, la photographie d’Ernst Haas est si précieuse à mes yeux car au-delà de ces indéniables qualités esthétiques, elle véhicule des émotions et des valeurs essentielles, des rappels à la vie dont chacun d’entre nous devrait pouvoir bénéficier. Ernst Haas nous a offert une photographie libre, curieuse, vivante et enthousiaste, à l’image de l’homme qu’il a toujours été.

Le site d’Ernst Haas :

https://ernst-haas.com/

Un beau catalogue des œuvres d’Ernst Haas en grand format :

https://www.atlasgallery.com/artists/ernst-haas

(cliquer sur les titres d’exposition à gauche)

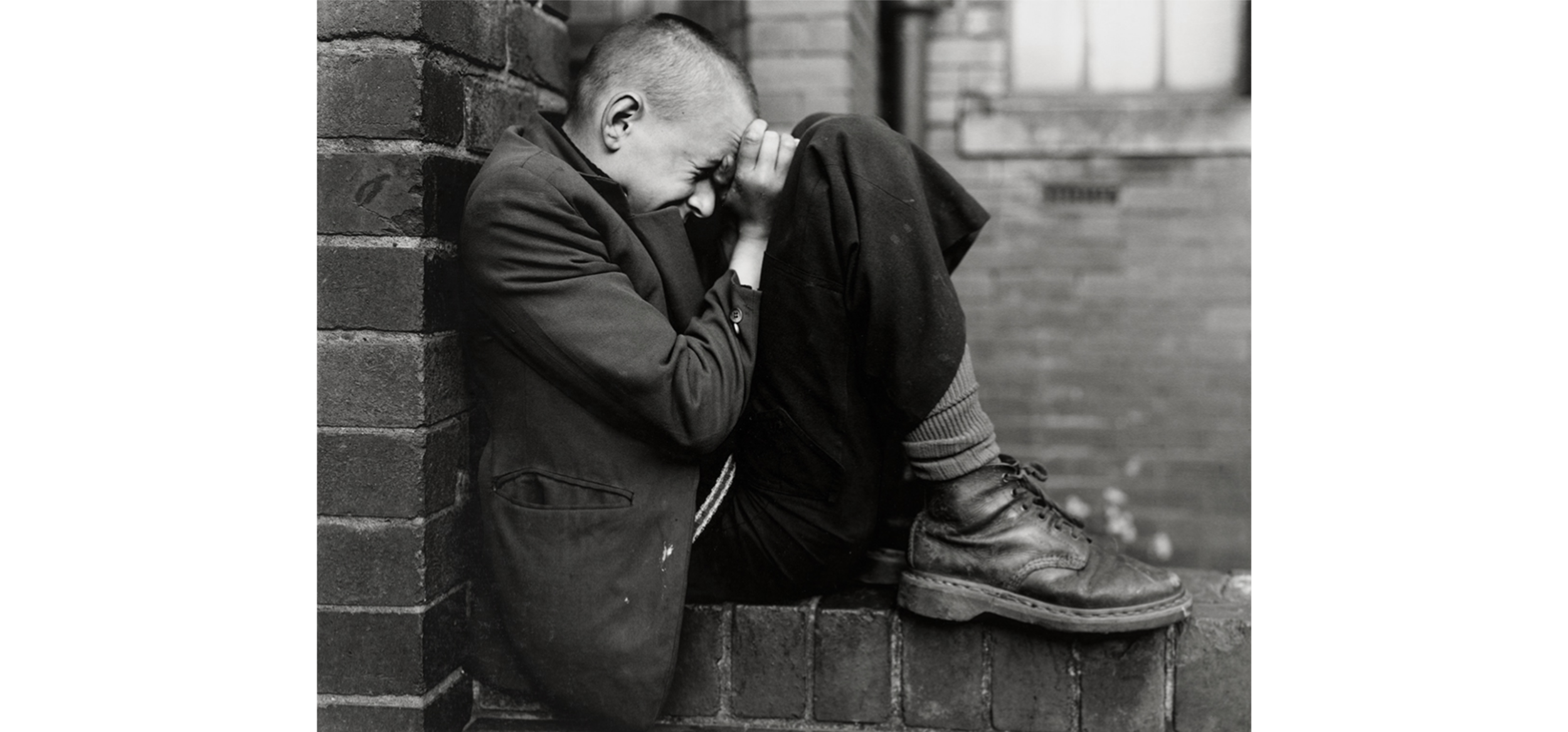

Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside - 1976

Lorsque je choisis le photographe dont je souhaite vous parler, j’ai souvent tendance à aller chercher, parmi ses images, celle qui me parle le plus, celle que je pense être l’une des plus révélatrice de son œuvre et son regard, et aussi, celle que vous ne connaissez peut-être pas. Mais pas cette fois, pas avec Chris Killip, qui nous a quitté en octobre 2020, car à la nouvelle de son décès, le monde de la photographie a ressenti un profond désarroi. Or, c’est particulièrement sur la condition humaine son désarroi et son dénuement face à une société qui se délite que se portait le regard du photographe. C’est donc sur cette image emblématique et particulièrement émouvante de Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside, 1976, que je vais poser mes mots pour vous emmener à la découverte de ce grand monsieur de la photographie qui n’a eu cesse de témoigner des maux de ceux laissés pour compte.

Une histoire presque ordinaire dans des circonstances qui s’avèreront l’être beaucoup moins. Chris Killip est né en 1946 sur l’île de Man, un petit bout de terre qui se situe entre l’Angleterre et l’Irlande, il va à l’école jusqu’à ses 16 ans, puis rejoint son père pour travailler avec lui dans l’hôtellerie. Le parcours classique d’un adolescent que rien ne destinait finalement à la photographie. Mais c’était là sans compter sur le souvenir prégnant d’une photo d’Henri Cartier-Bresson sur le Tour de France qu’il avait découverte dans Paris-Match. Il n’avait alors que 8 ans et avait été marqué par cette image qui montrait « un garçon en culotte courte, une bouteille dans chaque main, rue Mouffetard », il déclarera : « cette photo a changé ma vie... j'ai commencé comme photographe de plage, et le soir je shootais des couples sur la piste de danse des hôtels ». Nous sommes en 1964, Chris Killip est désormais photographe. Il va assister plusieurs photographes à Londres, tout en revenant régulièrement sur son île natale. Il y réalisera entre 1970 et 1973 sa première série : Isle of Man. Et c’est aussi à cette époque que tout ce qui avait semblé être un temps immuable, que ce soit sur son île, en Angleterre ou en Irlande, commença à véritablement changer de visage. L’aviation civile s’est développée et, en devenant plus accessible, de nouvelles destinations telles que l’Espagne ont supplanté l’attrait touristique qu’exerçait auparavant l’île de Man auprès des britanniques. Pendant ce temps aussi, les attentats dus aux conflits nord-irlandais s’intensifient. L’empire britannique poursuit son déclin amorcé à l’issue de la seconde guerre mondiale, avec la décolonisation, la suprématie naissante des deux superpuissances américaines et soviétiques, et en réaction la création de l’Europe. Cet enchainement d’évènements aura pour conséquence la désindustrialisation du pays, entrainant dans sa course le bouleversement des sociétés organisées autour de l’industrie et par elle, les déclassements, les drames sociaux... Chris Killip se trouve là, au centre de ce tournant économique dont les effets sont tout autant visibles sur le visage des villes agonisantes que sur celui de leurs populations.

L’esthétisme d’une photographie qui témoigne de façon réaliste et objective de ce qu’elle capture. Chris Killip se positionne dans la mouvance de la photographie pure (« straight photography »), il se reconnait dans le langage plastique et stylistique de Walker Evans, Bill Brandt, Robert Frank, August Sander, et il va y faire écho avec son propre travail. Loin du pictorialisme, la photographie pure se veut instantanée, sans manipulation, ce qui compte, au niveau de la forme c’est la netteté, la composition et le cadrage qui permettront, dans le rapport de lignes et dans l’équilibre des noirs et blancs de concentrer l’attention sur le sujet. Dans le fond, son objet est le plus souvent de l’ordre du social, de l’humain ou lorsqu’il s’agit de paysages, qu’ils soient naturels ou urbains alors c’est purement sur une restitution signifiante, voire poétique, de la géométrie et la lumière que se concentre le « straight photographer ». Ainsi, Chris Killip ne déroge pas à la règle, et produira tout au long de sa vie des images à la chambre photographique où la puissance des noirs et blancs sera équilibrée de riches nuances de gris, des prises de vues où tous les plans seront nets, servis par des cadrages et des compositions parfaitement maîtrisés, signifiants.

« C’est ce que je fais, l’histoire s’écrit après les faits, mais mes photographies par contre vous montrent ce qui s’est passé ». Chris Killip n’est pas un journaliste, il ne se contente pas de documenter, il est bien plus qu’un témoin. Le photographe travaille de l’intérieur, il se familiarise avec les lieux, les gens, leur histoire et leurs histoires, partage leurs vies. Il travaille sur le long terme, passe des années auprès de ceux qu’il va photographier, il les appelle par leurs prénoms, il intègre une communauté, il devient un des leurs, et c’est alors, à partir de ce moment seulement qu’il va commencer à fixer ce qu’il sait d’eux sur les plaques de sa chambre photographique. Son regard n’est pas celui d’un étranger, et, il ne photographie pas des personnes qui lui sont étrangères. Avec cette confiance instaurée, ces liens qui se sont installés au fil du temps, la distance entre le photographe et son sujet s’en trouve réduite lui offrant une plus grande liberté d’approche. Chris Killip est dans l’intime, il est une figure familière qui immortalise ses semblables, tout en gardant une forme de réserve, de pudeur. Les personnes qu’il photographie ne posent pas, elles regardent rarement l’objectif, elles sont simplement là, saisies dans l’instant qu’elles vivent, au cœur de leur environnement, d’un paysage qui est aussi un élément de lecture essentiel, à la façon d’un second rôle, sans lequel l’histoire qui se tisse dans le cadre serait incomplète. Sa photographie est circonstancielle et empathique, c’est un moment arrêté certes, mais au cœur d’un récit qu’il connaît, l’image s’inscrit dans un continuum, elle montre ce qu’il s’est passé car elle en montre aussi et surtout les conséquences. Pour autant ses clichés ne tombent pas dans l’écueil du pathos, ils retranscrivent une tragédie mais sans emphase, et c’est là je crois que se situe aussi la plus belle part de respect et d’estime que le photographe puisse offrir autant à ces sujets qu’à son public. Il n’est pas question de manipuler et mettre en scène ce qu’il photographie pour ouvrir les vannes des bons sentiments et en faire un objet de commisération, d’apitoiement ou de complaisance. Il importe seulement d’offrir un moment de reconnaissance à ces êtres qui traversent une vie qui peut prendre des airs de tragédie, de les regarder pleinement et de voir leur entière dignité. Ils sont les témoignages des différents visages que peut prendre l’humanité lorsqu’elle est ballottée par des évènements qu’elle ne peut contrôler.

La dense gravité des hommes face à une existence qui se vide de sens. La photographie de Chris Killip montre ceux qui survivent tant bien que mal et tous les autres. Il y a ceux qui survivent, comme en résilience, qui subsistent en tirant ce qu’ils peuvent des stigmates d’une activité minière agonisante tels les « pêcheurs de charbon » ou « charbonniers de l’océan ». Ceux-là, quel que soit le temps, récoltent de leurs mains le charbon rejeté à la mer par des mines locales qui bientôt allaient ne plus exister. Il y a aussi les ouvriers, ils ont travaillé ensemble, avec les mêmes personnes, voisins ou amis, pendant des années et parfois depuis plusieurs générations, répétant les mêmes gestes, sur les mêmes lieux. Et puis les usines et les industries sidérurgiques ont cessé leurs activités parce que la main d’œuvre et le foncier sont encore moins chers ailleurs, les commandes n’arrivaient plus aux chantiers navals, tout ce qui faisait tourner l’économie s’est arrêté, là, chez eux, laissant l’immense majorité de ces hommes et ces femmes qui se rendaient au travail chaque jour, sans emploi, sans revenus, sans reconnaissance sociale, comme exclus de la société, et absolument démunis. La plénitude, parfois rude de leur travail, a cédé sa place au vide qu’engendre la perte d’emploi, et tous les maux qui l’accompagne. Que nous reste t-il lorsque tout ce que l’on a connu quotidiennement et qui nous faisait vivre disparaît ? Que reste t-il de nous ? Il y a dans les images de Chris Killip un étrange équilibre où la présence des hommes interroge le vide qui les entoure, un vide qui flotte dans l’air, comme une menace, celle de les atteindre dans leur âme et leur chair. Ils sont démunis mais ils existent, ils sont réels, authentiques, leurs regards et leurs postures, face à l’inanité, attestent au contraire d’une véritable présence.

Le corps d’un très jeune homme, recroquevillé sur un muret de briques jusqu’à presque s’y confondre. On y voit ses membres en tension, aussi rudes et saillants que les pierres sur lequel il se niche. L’image est une construction d’angles, ceux des arêtes des briques, ceux du corps plié du jeune homme, ceux de ses coudes et ceux de ses genoux. La composition elle-même repose sur un rectangle dessiné par le muret et le pilier contre lequel est adossé l’adolescent, au point qu’on a l’impression que lui-même prend cette forme. Le regard est enfermé dans un ensemble de rectangles qui viennent organiser l’image, comme une mise en abîme façonnée par la géométrie d’un jeu de cadres se succédant les uns aux autres. Il y a d’abord celui du cadrage, du format de la photographie, puis celui du pilier qui ferme l’image à gauche et son muret qui la ferme en bas. Au centre il y a celui du corps du jeune homme, ramassé au point qu’il semblerait pouvoir tenir dans une boîte. Et enfin, en arrière-plan, le rectangle d’un bout de mur lui-même encadré sur sa gauche par un autre pilier et fermé en haut par une fenêtre. Chacun de ces rectangles résonne comme un enfermement, il n’y a pas d’issue dans cette image, pas plus pour le regard que pour le garçon, coincé là avec tout le poids de la peine qui l’opprime. Et puis il y a les membres de l’adolescent, ses bras et ses jambes, composés d’angles et d’obliques réunis au cœur de l’image qui pourraient peut-être briser la rigueur des rectangles, si le contexte était autre. Car en ce qui l’en est de ces diagonales, bien qu’elles apportent une dynamique à l’image, pour autant elles ne créent pas de rupture quant à la perception que nous nous faisons de l’ensemble. Au contraire, et dans cette construction, elles se dessinent comme autant d’éléments d’intensification du sentiment qui se dégage de la photographie, elles disent l’émotion, elles figurent l’affliction ressentie par le garçon. Aucune d’elles ne permet de sortir du cadre, elles canalisent le regard et le mène inexorablement vers la tête du jeune homme elle-même encadrée par le triangle que dessine ses épaules, ses coudes et ses poings. Chacune de ces lignes exprime la douleur tant la tension qu’elles révèlent est palpable, jusqu’à la position presque fœtale de l’adolescent qui pourrait suggérer l’anxiété ou le repli et le besoin de protection qui l’accompagne. Ces lignes, qu’elles se matérialisent sur les plis des vêtements élimés de l’adolescent ou dans ses membres ramenés sur eux-mêmes, participent toutes à indiquer la désolation, l’usure, la misère. Chris Killip racontera plus tard que cette photographie n'avait pas pour objet de devenir un symbole de rage et d’impuissance et qu’elle montre avant tout un jeune homme qui « porte sa veste du dimanche, car il n’en a pas d’autre, et il grelotte de froid, pas de colère… ». Pourtant, ce froid qui tétanise le jeune homme exprime à lui seul tout le dénuement et toute la misère de sa condition. Il est alors légitime de se demander comment il se peut qu’il n’ait qu’une seule veste pour se couvrir quel que soit le temps et les circonstances. Et, comment il se peut qu’il se soit retrouvé là, transi, ne trouvant d’autre refuge que des pierres pour s’abriter peut-être de la morsure de l’air.

Une photographie avec pour point d’orgue, un profil d’adolescent. C’est parce qu’elle est en noir et blanc et parce que les gris déclinés dans les différents plans de la scène se situent tous dans des valeurs très proches, que cette image peu contrastée dans l’ensemble révèle avec encore plus de force l’émotion qui y est véhiculée. Et c’est dans les points de lumières, les gris plus clairs du visage et des mains, que vient alors se loger le contraste de l’image et toute la détresse du garçon, condensée dans sa chair, marquée dans les plis tracés par la souffrance sur son visage. Sa tête, de profil, est à la fois lumière et désolation, et c’est là chose peu commune en sémantique que d’associer ainsi la clarté dans la forme à ce qui relève de l’ombre dans le fond. Usuellement, la lumière est associée au bonheur, à la liberté, la délivrance, mais Chris Killip, dans cette image, l’utilise de manière diamétralement opposée et parvient cependant à assoir plus encore son propos, affirmer plus intensément ce qu’il a vu lorsqu’il a photographié le jeune homme. Cette lumière qui révèle avec force la figure désespérée de l’adolescent déchire l’image, elle est au regard ce que le cri est à la voix. C’est au travers de ce visage que s’incarnent alors les tourments qu’éprouvent ceux qu’une économie vacillante aura laissé dans la nécessité. C’est un éclairage, une lumière aussi vive que le désespoir ressenti par l’adolescent, que Chris Killip pose sur une population dont le mode de vie aura été sacrifié, voué à disparaître à l’aune de la mondialisation.

Voir les photographies de Chris Killip :

http://www.artnet.fr/artistes/chris-killip/

https://artscouncilcollection.org.uk/explore/artist/killip-chris

Chris Killip raconte Chris Killip, vidéo en anglais :

C’est à 10 ans qu’elle est tombée amoureuse de la photographie, elle lui a promis fidélité, dans le bonheur comme dans les épreuves, ils vivent heureux et font beaucoup de photos !

Photographe d’architecture, de décoration intérieure, d’établissements touristiques, de culinaire et de portraits, ce qui l’anime c’est l’humain et son savoir-faire, ce qu’il fait et lègue. On dit d'elle qu'elle amène poésie et spiritualité autant dans les petits riens graphiques ou colorés qui nous entourent, que dans les personnes ou le monde qui la balade.

Site web - Facebook - Instagram - LinkedIn