Invité dans le podcast “Prime Lenses”

J’ ai eu la chance d’ être invité dans le podcast de Iain Farell, Prime lenses, où je parle de …

Je poursuis ma percée dans l’univers de la photographie Anglo-Saxonne puisque j’ai eu la chance d’être invité dans le podcast de Iain Farell, “Prime Lenses”, où j’ai pu parler de mon évolution en tant que photographe à travers mes différents choix de lentilles au fil des années.

D’un loisir fun, à un simple job, à une passion dévorante, je vais loin dans une auto-analyse que je n’avais bizarrement encore jamais faite.

L’épisode est en Anglais mais vous avez la possibilité d’obtenir une transcription qui semble bien s’accommoder de mon accent Frenchy, et des sous-titres sur Youtube, je vous mets les différents liens à disposition pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux.

MAGA: Make Analogue Great Again

Un esprit analogique dans un monde numérique, c’est possible et même souhaitable, et je vous explique pourquoi dans cet article…

J’ai quitté Facebook il y a maintenant un peu plus d’un mois. Enfin, quitté, le mot est un peu fort, tellement Facebook est omniprésent partout sur Internet et a réussi, incroyablement, à privatiser un lieu sur lequel on se rend avant tout parce qu’il est censé être un espace ouvert et libre.

Mon compte est donc toujours actif, et le restera à priori puisque j’ai été trop investi dans ce réseau par le passé, mais j’en suis déconnecté partout et j’y vais très rarement, en espérant tomber sur l’une des rares fois où le réseau m’a apporté quelque chose de positif.

Car la positivité, c’est précisément ce qui manque aux réseaux sociaux en général, et à Facebook en particulier. La jalousie, la frustration, l’énervement face aux opinions extrêmes qui se banalisent, il y en a à foison, et le souci, c’est que quand on ressent ce genre d’émotions devant l’écran, on les garde avec nous au moment de se déconnecter.

Je me suis donc déconnecté de Facebook pour retrouver ma positivité. Celle de ma jeunesse, où tout ça n’existait pas et où la seule chose qu’on pouvait voir quotidiennement, c’était le Club Dorothée. Qui était le plus proche qu’on pouvait trouver de la surabondance, vu le temps absolument dément qu’ils passaient à l’antenne chaque jour pour l’époque, mais encore bien loin de l’omniprésence qu’on sent partout aujourd’hui. C’était avant le numérique, ma jeunesse. Tout était analogique.

Ca m’a fait réfléchir à ce que le numérique nous a réellement apporté? Coté pile, c’est l’illimité et l’instantanéité. Coté face, c’est la perte de la conscience de soi face à la surabondance de vie des autres qu’on peut observer en temps réel, H24.

Quand Internet est arrivé en France et dans le monde, il passait par des réseaux téléphoniques surtaxés qui faisaient qu’on ne passait pas trop longtemps en ligne: on se connectait, on faisait ce qu’on avait à faire, et on se déconnectait pour reprendre le cours de sa vie normale. Les e-mails, qu’on consulte maintenant en temps réel, étaient très occasionnels à l’époque, et mes échanges avec ma meilleure amie partie vivre aux Etats-Unis se faisaient par courrier aérien. Pour lire une BD que je n’avais pas le moyens d’acheter, j’allais à la FNAC m’asseoir dans les rayons, au lieu de pouvoir tout trouver dans les boutiques en ligne, voire sur des sites qui publient les derniers mangas avant même leur sortie officielle. Si je faisais des photos, j’avais 36 poses sur mon film, et tant qu’il n’était pas fini, je patientais pour les découvrir. Si je regardais Dragonball à la télé, c’était à la merci des diffuseurs qui décidaient quel épisode j’allais voir, et si je pouvais regarder la série jusqu’au bout (après toutes ces années, nombreux sont ceux d’entre nous qui regardaient religieusement Ulysse 31 ou Jayce et les conquérants de la lumière, mais n’en ont jamais vu la fin). Bref, l’ère analogique, c’était plein d’inconvénients, mais il fallait prendre son temps et avancer lentement. Et c’était chouette en fait.

Je ne crache pas sur ce que nous a apporté le numérique, et l’abondance qui va avec: c’est chouette de pourvoir converser en direct avec quelqu’un qui est à l’autre bout du monde, de découvrir en avance une histoire qu’on adore ou même simplement de pouvoir consulter, retoucher, imprimer et insérer dans son journal une photo prise le jour même. Le numérique a plein de bons cotés.

Mais quand on enlève d’un coup 100% des limitations, il y a aussi un contrecoup: les e-mails gratuits, ça engendre un volume terrifiant de spam, comme les appels et SMS gratuits d’ailleurs. Le stockage de photos illimité, çe fait qu’on prend 35 photos identiques qu’on ne regardera absolument jamais. Les messages instantanés, ça fait qu’on a toujours plusieurs discussions en cours, en permanence, même quand on dort. Oui c’est « gratuit » et il n’a jamais été aussi abordable de faire à peu près tout et n’importe quoi qu’aujourd’hui, mais parfois, il faut savoir se limiter tout seul pour garder les avantages et ne pas se laisser déborder par les inconvénients.

D’où mon idée: entre accepter de voir sa vie gouvernée par ce qu’on peut, mais ne veut pas forcément faire, et rejeter en bloc tout ce que le progrès nous a apporté, il y a une voie médiane. Et cette voie médiane, c’est un esprit analogique dans un monde numérique. Exploiter les possibilités, tout en sachant se limiter pour ne pas en subir les effets pervers. Ralentir intentionnellement, se réhabituer à réfléchir en amont, pour gagner du temps et de la sérénité en aval. Ne pas dire non au numérique, mais l’exploiter correctement.

Ce sera l’objet de cette série d’articles, comment appliquer la philosophie d’un monde aux ressources limitées à un monde où on nous pousse à croire que tout est infini. Pour ralentir, reprendre le contrôle, et respirer sans se laisser happer par la matrice. Mon but est de tenter de reprendre le contrôle pour vous montrer que c’est possible, souhaitable, et vous donner envie de vous approprier cet état d’esprit. Chaque article, je prendrai un domaine en particulier où je vais retrouver la manière de faire à l’ancienne, et je vais trouver un moyen de l’adapter au monde actuel et à ses possibilités, sans se laisser déborder.

Un grand photographe m a dit un jour « tu dois remplir ta tête de tes propres pensées, pas de celles des autres ». Ceci est le premier pas vers mes propres pensées. Et les votres.

Je parle de Street Photography sur Youtube

J’ai été invité il y a quelques semaines à parler de street photography sur la chaine Youtube de Guillaume W.

Le principe est simple: on marche dans le quartier de mon choix pendant une matinée, je fais des photos, et on discute de comment je vois les choses et de pourquoi je fais ce que je fais.

Un excellent moment, d’autant plus que parvenir à ordonner ses propres pensées est un excellent exercice pour progresser. Et une bonne leçon de Youtube, un de mes objectifs de 2024 étant de m’y développer.

Je vous laisse découvrir la vidéo et je mets mes photos réalisées pendant la balade juste en dessous,

VLOG 001: Photowalk Blurb à Paris

Je vous avais prévenu dans l’épisode 096, cette saison sera celle de toutes les expérimentations. Dans les choses que j’ai envie de tenter, il y a la vidéo et YouTube. Non pas que le format me plaise particulièrement, je trouve que filmer et monter une vidéo est particulièrement lourd et ennuyeux, mais j’ai peut-être trouvé la petite brique de matériel qui me permettra d’alléger un peu ce coté technique, pour me focaliser sur ce qui m’intéresse: créer et raconter des histoires, et pousser les gens à donner le meilleur d’eux-même.

J’ai donc trouvé une petite caméra qui me convient bien (je rêve d’un appareil qui fait ça depuis au moins 25 ans), et une façon de fonctionner qui va certainement demander à être affinée avec le temps, mais c’est un premier pas. J’ai surtout trouvé l’envie et l’excitation de créer quelque chose sans craindre le résultat, qui est le pire frein qu’on puisse croiser dans la vie.

Pour démarrer, je vous propose donc de me suivre sur le photowalk avec Blurb du 11 novembre dernier, organisé par un photographe dont j’adore le travail, Daniel Milnor, qui a été l’occasion parfaite de m’essayer au vlogging.

Pour voir tout ça, direction YouTube:

12 leçons à retenir du livre Eaux Fortes de Christophe Jacrot

J’ai découvert ce livre par le biais d’un communiqué de presse, et l’image incroyable qui orne sa couverture m’impressionne toujours autant après plusieurs jours à trôner sur la table de mon salon. Premier constat, l’objet est imposant, et si c’est un plaisir de voir des images en aussi grand format, il est nettement moins facile à ranger (mais du coup il peut rester à disposition sur la table du salon).

Je pourrais me contenter de vous dire que ce livre est magnifique et vous en faire une critique rapide, mais ça serait mal me connaître et j’essaie, à chaque fois, d’apprendre quelque chose de ce que je regarde avec admiration. Au lieu d’un avis, je vous propose donc les 12 leçons que j’ai tiré de la lecture de ce livre, que je vous invite à consulter ensuite pour peut-être confronter vos observations aux miennes.

C’est parti:

On trouve parfois son inspiration ou personne d’autre ne va

Photographe du mauvais temps, quelle drôle d’idée... Là où la plupart d’entre nous se mettent à l’abri quand il pleut, Christophe se dépèche de sortir de chez lui au moindre signe de mauvais temps. Parfois, il faut avoir l’esprit tourné différemment pour produire un travail différent.

Il faut savoir pousser les portes fermées

Certains des bâtiments photographiés dans cet ouvrage sont sur des propriétés privées ou difficiles d’accès. De la même manière qu’il faut parfois oser aller chercher une image dans la rue, il faut souvent oser pousser les portes fermées pour dénicher des trésors.

La préparation est la clef de la réussite

Non seulement il faut rechercher les lieux exceptionnels pour produire constamment de belles images, sans se reposer sur le hasard ou la chance, mais il faut également être prévoyant pour provoquer sa propre chance, par exemple en prévoyant des miettes de pain pour attirer des oiseaux et apporter un peu de vie à une image.

Il faut parfois plusieurs tentatives pour obtenir un (ou plusieurs) bon résultat

On retrouve dans ce livre plusieurs images de lieux similaires, et parfois, il faut insister et revenir pour voir les choses sous un autre angle ou dans de meilleures conditions.

Ce qu’on ne montre pas est plus important que ce qu’on montre.

C’est valable dans de nombreux travaux photographiques, mais dans celui-ci, ce qui est masqué dans les ombres ou dans le brouillard sert à mettre en avant ce qui est dans la lumière sans le phagocyter.

Un mouvement donne vie à l’image du paysage

Qu’il s’agisse d’un animal, d’une vague, de la neige, de la pluie, d’un arbre qui penche ou d’herbe qu’on devine bouger par la force du vent, un mouvement perçu transforme un paysage, qui aurait pu être figé, en une scène pleine de vie. Scène dans laquelle se déroule une action qui va laisser le spectateur s’interroger sur ce qui va bien pouvoir se passer ensuite dans cette image.

Les lignes horizontales n’ont pas nécessairement à être droites, mais les lignes verticales si.

L’absence de netteté bien maîtrisée, c’est très joli

Et ça fait de beaux tableaux abstraits.

Le plus important reste de bien connaître son sujet

Savoir photographier son sujet, surtout quand il a été peu exploré par ailleurs, c’est souvent le résultat de plusieurs années de pratique et de réflexion. Les photos à travers le pare-brise, où l’eau dégouline, ont nécessité de nombreux essais avant de trouver la bonne formule, et une fois maîtrisée la technique, on peut avancer rapidement et sans improvisation quand on est pris par le temps.

Les lignes font l’image

Mais vous le saviez déjà.

Simplifier au maximum son image permet de faire ressortir les détails importants et de la rendre plus lisible.

La perfection n’est pas atteinte quand il n’y a plus rien à ajouter, mais quand il n’y a plus rien à retirer.

Les photos sont faites pour être vues en grand

J’ai dit plus haut que le format du livre le rendait compliqué à ranger, mais quel plaisir de visualiser ces images en très grand format, qui est le seul à leur rendre justice.

J’espère vous avoir donné envie de découvrir ce magnifique livre, et que vous aurez appris des choses à la lecture de cet article. Vous pouvez acheter le livre Eaux Fortes de Christophe Jacrot à l’adresse suivante.

Ernst Haas : One, USA - 1968

La photographie couleur, aujourd’hui omniprésente, n’a pas toujours été considérée du même œil que la photographie noir & blanc. Il aura fallu le talent de plusieurs photographes, les pionniers de la couleur, pour qu’elle obtienne ses lettres de noblesse. Tout comme William Eggleston ou Saul Leiter, Ernst Haas, a très largement contribué à sa reconnaissance. Cette image « One, USA - 1968 », me semble assez emblématique de la sensibilité d’Ernst Haas quant à la couleur, et de la façon dont il l’a utilisée pour montrer bien plus que la simple représentation d’un sujet à l’intérieur d’un cadre. Son travail de la couleur, ici associé au flou, réforme l’idée que l’on se fait de la street photography et nous amène à apprécier cette dernière dans une forme d’esthétisme plus pictural, qui semble badiner avec l’art contemporain, voir l’abstraction.

Ernst Haas, est né en 1921, il est autrichien... Il a vécu sa jeunesse en temps de guerre et sera le témoin de ses conséquences dramatiques. Après des études littéraires, il se tourne dès 1940 vers un cursus de médecine, la gravité des évènements ayant très probablement développé en lui le sentiment qu’il fallait se rendre utile dans cette époque plongée au cœur d’un conflit d’une rare violence. Parallèlement il nourrit une affection particulière pour l’art et il est curieux du monde qu’il aimerait découvrir. En 1942, il entre alors à l’Institut des Arts Graphiques de Vienne, mais il se verra contraint de quitter l’école en raison de ses origines juives. Et c’est en 1945 qu’il découvre la photographie se révélant à lui comme une réponse, celle d’une discipline ayant le pouvoir de concilier sa sensibilité artistique et son appétit de voyages.

Comme beaucoup d’autres, Haas a commencé par la photographie en noir & blanc. Il est donc photographe à la fin de la 2ème guerre mondiale et c’est avec ses images du retour des prisonniers de guerre à Vienne, publiées en 1947 par l’hebdomadaire Suisse DU, qu’il se fera remarquer par le magazine américain Life. S’ensuit l’invitation que lui fait Robert Capa d’intégrer l’agence Magnum où, il retrouvera son ami Werner Bishop qu’il avait connu lorsqu’il travaillait pour DU, et où il se liera d’amitié avec Henri Cartier-Bresson. Nous sommes en 1949 et Haas est l’un des premiers photographes à être invité, par ses fondateurs même, à rejoindre la première agence indépendante de photographes, devenue aujourd’hui une référence incontournable. Comme le souhaitait Robert Capa, les photographes de Magnum sont libres, ils choisissent les thèmes qu’ils veulent traiter, suivent leurs idées autant que leur instinct, développent leur propre style, ils partent à l’aventure pour couvrir leurs sujets... C’est en s’inscrivant dans cette dynamique, ce sentiment de liberté, qu’Ernst Haas choisira de venir s’installer aux Etats-Unis en 1951, et qu’il y fera ses premières images en couleur avec le film Kodak I, d’une sensibilité estimée à 12 asa/iso. Le succès ne se fera pas attendre et en 1953 il est le premier photographe à avoir un portfolio de 24 pages exclusivement en couleur, des photographies de New York, publié dans le magazine Life : « Images of a magic city ».

La couleur comme une évidence, en lien avec son histoire et celle du monde. Ernst Haas dira : « Avec le recul, je pense que mon passage à la couleur s'est fait de manière plutôt psychologique. Je me souviendrai toujours des années de guerre, y compris au moins cinq années amères d'après-guerre, comme des années en noir & blanc, ou mieux encore, des années grises. Les années grises étaient révolues. Comme au début d'un nouveau printemps, je voulais célébrer en couleur les temps nouveaux, remplis d'un nouvel espoir [...]. Tout était lié à ce nouveau courage de la couleur. Mode, gastronomie, voyages, voitures, avion, tout changeait et prenait un nouvel éclat. L'âge des ténèbres était révolu. Faut-il alors s'étonner qu'un jeune photographe ait rêvé d'un film couleur avec lequel il pourrait capturer toutes ces nouvelles couleurs de l'environnement ? ». C’est ainsi, et à l’opposé d’Eggleston et de nombreux photographes dont les images servent parfois un propos critique sur les Etats-Unis, qu’Ernst Haas, car il a connu « les années grises » de la guerre dans son épicentre, aura pris un chemin contraire et célèbrera les couleurs, la liberté, et son pays d’accueil.

La couleur et le flou, une démarche esthétique à part entière. La couleur est le point d’orgue de la photographie d’Ernst Haas. Mais pas seulement, l’utilisation du flou sous ses diverses formes, occupe également une place particulière, et sert bien souvent à révéler plus intensément la couleur, l’un et l’autre se soutiennent. Avec le flou la couleur est en vibration, elle glisse, fuse, oscille, coule, s’étire, elle est énergie, elle s’anime. Ernst Haas jouera aussi des reflets et des transparences, de la même façon qu’avec le flou, pour donner vie à la couleur. Ses photographies sont une célébration, celle de voir, de laisser le regard se remplir et s’émerveiller par tout ce que la couleur peut produire d’émotions. La couleur a son identité et son caractère, elle est presque tangible, elle peut se montrer mystérieuse autant qu’elle peut être joie, elle vous absorbe et vous emporte comme dans des rêves dont les teintes ouvrent les portes de l’imaginaire.

La photographie d’Ernst Haas en écho à la peinture, un regard et une pratique de plasticien. Je crois en une révolution photographique amenée par Ernst Haas et qui est très certainement le produit de sa passion pour l’art et des études de peinture auxquelles il s’est consacré durant sa jeunesse. Ernst Haas a expérimenté la peinture, il a peint et je le vois dans ses photographies. A mes yeux, il travaille la lumière, la couleur, le contraste, le flou, de la même façon qu’on travaille la matière. Comme la main du peintre fait danser les couleurs avec son pinceau, le regard d’Ernst Haas fait danser les couleurs avec son appareil photo. Il y a dans sa photographie un positionnement artistique, comme un postulat dont la couleur serait tout à la fois le point de départ, le voyage, et le point d’arrivée, le matériau à explorer jusqu’à l’exalter. Dans cette image, « One, USA - 1968 », je retrouve les vibrations que peuvent m’apporter les couleurs et leurs contrastes dans l’œuvre de Mark Rothko. Alors qu’avec « Lights of New York City, NY - 1972 » et ses foisonnements de lumières polychromes, je ressens une énergie similaire à celle qui jaillit des bouillonnements de couleurs d’un Jackson Pollock. Dans « NY, 1952 » c’est le rythme des larges et généreux coups de brosse de Pierre Soulages qui me vient à l’esprit. Et lorsqu’Ernst Haas joue avec le flou de mouvement, je vois « Forces d’une rue - 1911 » d’Umberto Boccioni, ou le « Nu descendant l’escalier n°2 - 1913 » de Duchamp. Et puis, à parcourir l’ensemble de sa production, j’entrevois la musicalité des toiles de Vassily Kandinsky, le rythme des compositions de Paul Klee, ce sont aussi des œuvres Robert Delaunay, ou encore de Zao Wou Ki, pour ne citer qu’eux, qui m’apparaissent et me reviennent en mémoire... Pour autant je ne pense pas qu’Ernst Haas eut l’abstraction pour objectif, en ce sens que son travail reste ancré au réel et a pour point de départ ce qui se présente devant lui. Il ne s’agit donc pas d’une création abstraite telle que le serait une production conçue en dehors d’un regard direct sur son environnement. C’est je crois plutôt une immersion, c’est ce qu’il voyait et la puissance des couleurs, des lignes et des formes qu’il y décelait, que ses images révèlent avec lyrisme. La photographie d’Ernst Haas est une vision, et cette vision là s’était libérée de la représentation, nous emmenant avec lui un peu plus loin dans notre façon de regarder autour de nous, de nous ouvrir aux émotions que peuvent engendrer les couleurs sur nos esprits, de considérer les choses plus en profondeur. Comme ses photographies où il saisissait une image dans une image, deux images se superposant, et ne faisant qu’une, changeant ainsi la vision et la lecture de chacune d’entre elles. Ernst Haas, avec ce regard si particulier nous apprend à découvrir la couleur qui prend vie, à envisager les lignes comme des chorégraphies, il nous apprend à voir à la manière des poètes.

Selon Ernst Haas : « L'appareil photo ne fait que faciliter la prise de vue. Le photographe doit donner afin de transformer et transcender la réalité ordinaire. Le problème est de transformer sans déformer. Il doit gagner en intensité dans la forme et dans le contenu en faisant entrer un ordre subjectif dans un chaos objectif. Vivant à une époque de lutte croissante de la mécanisation de l'homme, la photographie est devenue un autre exemple de ce problème paradoxal de comment humaniser, comment vaincre une machine dont nous sommes totalement dépendants : l'appareil photo […]. Dans chaque artiste il y a de la poésie. Dans chaque être humain, il y a l'élément poétique. Nous savons, nous ressentons, nous croyons […]. L'artiste doit exprimer la somme de son sentiment, de sa connaissance et de sa croyance à travers l'unité de sa vie et de son œuvre. On ne peut pas photographier l'art. On ne peut le vivre que dans l'unité de sa vision, ainsi que dans l'ampleur de son humanité, de sa vitalité et de sa compréhension […]. » Ainsi, et c’est peut-être justement parce qu’il s’est consacré à la photographie de cette façon, où ce qui permet de constituer une image photographique importe tout autant et parfois plus que la simple figuration de ce qui y est représenté, Ernst Haas a été le premier photographe travaillant en couleur à avoir une exposition monographique au MoMa, en 1962, soit 14 ans avant celle de William Eggleston.

« One, USA - 1968 », la nuit, le flou d’un mouvement, trois couleurs, ce bleu. La composition est simple et linéaire, le point de vue frontal, il n’y a rien d’extraordinaire dans la construction de cette photographie si ce n’est justement ce choix de la simplicité pour mieux révéler ce qui importe ici, les couleurs d’une rue animée de New York, peut-être autour de minuit. Le bleu s’installe, en premier plan et horizontalement sur les deux tiers inférieurs de la photographie, il entre et sort de l’image depuis le bord droit vers le gauche. Il flotte et prend la forme d’une trace, rappelant le mouvement de travelling d’une caméra au cinéma, à la différence qu’ici, la caméra ne se déplace pas, le mouvement est devant l’objectif. C’est celui de la vie d’une rue, et plus particulièrement celui du passage d’une voiture traversant le cadre de droite à gauche. Le bleu dans cette photographie est mouvement, il est flou au point de devenir multiple. C’est un bleu qui vibre de toutes ses nuances, il se décline en différentes tonalités allant du Bleu de Prusse et de l’Indigo, au Cyan en passant par le Bleu Cérulé. Il se manifeste en quatre rubans, où s’alternent ses variations, de la plus dense à la plus légère selon les plans qui se succèdent derrière lui, selon la vitesse d’un véhicule qui passe ou l’immobilité d’un autre stationné là, et selon les lumières des phares et des néons. Sur le bord inférieur de l’image, il s’habille de ces lumières et de ces néons, qui, en rythme et par une multitude de reflets transversaux, répondent aux couleurs du tiers supérieur de la photographie. Il ferme l’image en bas comme il la ferme en haut en un profond bleu nuit. Entre ces vagues de bleu et au niveau du trois quart supérieur de l’image, viennent le blanc, le rouge, et le jaune, éclatants, qui créent un contraste tant par leurs teintes, que par leur netteté. Ces couleurs, sont celles d’une fresque murale représentant des nuages sur fond rouge. Il s’agit certainement d’un club, en attestent les fenêtres occultées et couvertes du même motif nuageux que les murs, ainsi que l’entrée qui, quant à elle, se détache dans une lumière jaune, sous la protection d’un auvent marquise en demi-lune et où est inscrit : « One ». Là, dans cette lumière, se distinguent trois silhouettes. La première, celle le plus à droite, se détache derrière la voiture aux phares allumés et devant le mur peint, c’est peut-être un passant, à moins que ce ne soit un noctambule arrivant au club. Il a le corps dirigé vers la gauche de l’image et son visage paraît tourné vers le photographe. Le second est dos à la porte et regarde vers la droite, sa position pourrait laisser penser qu’il s’agirait là du physionomiste ou du portier. Le dernier, qui est dans le club et en arrière-plan, est de face et regarde dans la même direction que le premier. La position du corps du passant s’oriente dans la même direction que la trace laissée par la voiture qui passe, ainsi que celle, plus nette, des véhicules stationnés de l’autre côté de la rue, devant le « One ». L’entrée du club, avec sa couleur jaune attire l‘œil immanquablement sur le tiers gauche du cadre. Ainsi, et dans cette composition, la lecture de l’image, avec sa dynamique où on entre par la gauche, est définitivement installée et vient arrêter le regard sur le bord droit. Toute la construction de la photographie repose sur des tiers, horizontalement et verticalement, avec pour point de force l’entrée du « One » et les trois personnages aux visages tournés vers la rue, retenant ainsi le regard sur le tiers supérieur gauche de la photographie.

Que nous raconte alors Ernst Haas avec cette image ? Finalement nous ne pourrions deviner que peu de chose si nous devions nous poser la question de savoir ce qu’il se passe ici, ce que nous raconte cette scène de vie. Et c’est peut-être là aussi tout l’intérêt de cette image, elle n’est qu’une scène de vie, elle ne nous révèle que quelques indices sur un moment de vie nocturne à New York. Mais surtout elle nous montre ce qu’Ernst Haas voyait et souhaitait nous donner à voir. Elle nous montre la nuit, mais pas n’importe laquelle, celle de New York, où le temps ne s’arrête pas, où l’on continue de vivre. Elle nous montre les couleurs de cette nuit New Yorkaise, vibrantes, éclatantes et chaleureuses même dans la profondeur de la nuit. Elle nous montre la vie et la richesse de ses couleurs. Déjà, le premier reportage couleur qu’avait publié Ernst Haas dans Life en 1953, réunissait des clichés de New York, il l’avait intitulé : « Images of a magic city ». Nous sommes en 1968 au moment de la captation de cette image, soit plus de vingt ans après son expérience de la guerre et ses années grises, et 15 ans après sa publication dans Life. Avec cette photographie Ernst Haas nous montre que la magie des couleurs de la ville n’a rien perdu de sa superbe à ses yeux. Il nous emmène avec lui, à la rencontre des couleurs, de leur influence et de leur énergie, nous invitant à les embrasser pour mieux ressentir ce qu’elles nous apportent, et nous laisser nous émerveiller de peut-être simplement pouvoir les voir. Cette dernière citation du photographe me semble pouvoir illustrer ce que je comprends de son œuvre et ce pour quoi elle me touche tant : « Le style n'a pas de formule, mais il a une clé secrète. C'est le prolongement de votre personnalité. la somme de ce réseau indéfinissable de vos sentiments, connaissances et expériences. Prendre la couleur comme un ensemble de relations à l'intérieur d'un cadre […]. On ne cherche pas à attraper des bulles de savon. On les apprécie en vol et on est reconnaissant de leur existence fluide. Plus elles sont fines, plus leur palette de couleurs est exubérante. La couleur est joie. On ne pense pas à la joie. ». Voilà pourquoi, la photographie d’Ernst Haas est si précieuse à mes yeux car au-delà de ces indéniables qualités esthétiques, elle véhicule des émotions et des valeurs essentielles, des rappels à la vie dont chacun d’entre nous devrait pouvoir bénéficier. Ernst Haas nous a offert une photographie libre, curieuse, vivante et enthousiaste, à l’image de l’homme qu’il a toujours été.

Le site d’Ernst Haas :

https://ernst-haas.com/

Un beau catalogue des œuvres d’Ernst Haas en grand format :

https://www.atlasgallery.com/artists/ernst-haas

(cliquer sur les titres d’exposition à gauche)

Dans mon sac: Julien Pasternak (2022)

Mon sac a connu un certain nombre d'évolutions au cours des années écoulées, parce que mon métier et ma façon de le faire ont évolué, et qu'en conséquence mon matériel a évolué en même temps. Voici l'édition 2022 de mon sac photo.

Sac: Peak Design Everyday Backpack 30l v1

Je l'utilise depuis quatre ans, toujours personnalisé, toujours increvable. J'ai commencé par le détester puis j'ai fini par le comprendre et me l'approprier, pour ne plus pouvoir m'en passer au final.

Je l’ai largement customisé et il a connu un peu de couture, notamment pour lui rajouter une étagère en partie haute, et si ce n'était un léger jaunissement avec le temps, la faute à la couleur gris clair que j'ai choisi à l'origine, et une usure des coutures des étagères, il est comme neuf. Je tenterais bien un petit tour en machine cela dit, et les coutures se règlent facilement avec un petit coup de ciseau.

Je pense dans tous les cas qu'il va me suivre encore quelques saisons tellement j'ai pris mes marques avec lui, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le test que je lui ai consacré dans lequel j'explique en détail comment je le charge/décharge, et pourquoi c'est le sac parfait pour moi.

Appareils: 2 x Fuji X-T3 + 1 x Fuji X100V

Comme mon sac, mes X-T3 ont fait un bout de chemin avec moi puisque je les ai achetés début 2019. Mon seul regret est de les avoir pris gris plutôt que noirs, l'apparence métallisée étant en fait du plastique peint qui vieillit moins bien que la peinture noire de l'autre version. C'est un point sur lequel je me fais fréquemment avoir, au point que je me suis juré de ne plus prendre que des appareils noirs simples à l'avenir.

Normalement je renouvelle mes appareils plus fréquemment mais les confinements successifs et le fait qu'ils ont au final peu servi pendant cette période m'ont poussé à les garder plus longtemps. Je ne suis par ailleurs pas fou des "améliorations" très (trop) orientées vidéo du X-T4, ce qui me fait réfléchir à passer à la gamme X-Pro pour mon prochain achat. Vu que Fuji vient d'annoncer sa nouvelle génération de capteurs, je vais attendre les prochaines générations de ces deux gammes d'appareils avant de faire un choix définitif, et peut-être tenter de me faire prêter un X-Pro 3 et les optiques en F2 pour voir s'ils me conviennent en environnement de travail.

Le X100V est mon appareil personnel, mais il est tellement peu encombrant que je l'emmène partout avec moi, toujours en bandoulière. Du coup, il est hors de mon sac quand je me déplace et dans mon sac quand les X-T3 sont sortis, ce qui fait que je peux documenter facilement ce qui m'entoure avant même d'être en place. Et il fait un parfait appareil de Back-Up si un de mes X-T3 venait à me jouer des tours (l'un des deux est capricieux depuis quelques semaines et va partir en révision pendant les vacances).

Optiques: XF 10-24mm f4.0, 23mm f1.4, 35mm f1.4, 56mm f1.2, 80mm macro f2.8

Un des secteurs qui peut être amené à évoluer de mon sac, parce que je cherche toujours à améliorer la portabilité de mon matériel, donc à en diminuer le poids et l'encombrement.

Le 10-24mm f4 est mon optique de dancefloor, elle a pour elle sa grande qualité optique et sa versatilité, et contre elle son encombrement et son poids, pas si importants, mais je m'en sers en tenant l'appareil d'une main et plutôt bas, la gauche étant prise par le flash, donc chaque gramme compte. J'envisage d'essayer le 12mm f2 Samyang pour le remplacer, affaire à suivre.

Le 23mm f1.4 est mon optique la plus utilisée de très loin. Il est globalement toujours monté sur un de mes appareils et si ce n'est pas le cas, c'est que le X100V n'est pas loin. Ma focale préférée, que j'envisage parfois de remplacer par la version f2. Mais je n'arrive pas à m'y résoudre, d'autant plus que la nouvelle version du 1.4 a perdu beaucoup de ce qui faisait le charme de cette optique et que le retour en arrière pourrait être difficile.

Le 35mm est mon optique d'appoint, elle me sert à faire les détails proprement ou à avoir un peu plus de profondeur en reportage, et souvent les arrière-plans sont plus faciles à nettoyer avec cette focale.

Le 56 me sert pour les portraits ou quand je veux varier un peu les photos une fois que j'ai fait le tour au 23mm.

J'utilise très peu le 80mm, encore moins en macro, mais quand j'en ai besoin je suis content de l'avoir. dans tous les cas, il couvre le gros de l'utilisation de mon 50-150, en moins encombrant, et je n'arrive plus à fonctionner avec un zoom donc ça me va très bien au final, même si je reprendrais plus facilement le 90mm f2 si je devais refaire mon achat.

Flashes: 2 x Godox V1 et 1 x Godox AD100 Pro

J'utilise les flashes Godox depuis longtemps et j'en suis ravi. En début d'année dernière j'ai acheté un AD100 Pro, intrigué par sa petite taille, et j'en suis tombé fou amoureux.

Pour rester dans le même format de tête et de batterie, je l'ai complété par deux V1f, qui ont remplacé mes minuscules V350f, pour un bilan mitigé. Les V1 pèsent lourd sur l'appareil au contraire des V350, et au final je m'en sers essentiellement en déporté donc plusieurs AD100 Pro, plus performants et moins encombrants, feraient parfaitement l'affaire, et je pourrai ressortir mes V350 quand le besoin d'un flash cobra se fait sentir. C'est probablement sur ce point que mon kit va fortement évoluer dans les mois à venir.

J'ai également plusieurs kits de modeleurs Godox, dont les grilles que j'utilise beaucoup, mon seul regret étant qu'on est obligé d'acheter un kit complet par flash là où on peut juste avoir besoin d'un filtre.

J'ai aussi deux déclencheurs Godox X-Pro F dont l'un commence à fatiguer, mais qui fonctionnent très bien.

Lanières: 3 x Peak Design Leash

J'ai essayé beaucoup de lanières pour mes appareils photo, mais au final avec des appareils aussi compacts et légers il suffit de peu. Les Peak Design sont légères, confortables, peu encombrantes, disponibles dans plein de couleurs, faciles à enlever où à mettre en mode latéral, et on peut facilement gérer deux caméras à la fois. Et ce sont les moins chères de toutes celles que j'ai essayé, imbattable.

Pieds flashes: Manfrotto 5001B, perche DJI Osmo, Pince Smallrig

Dans la mesure ou j'utilise mes flashes à 98% en déporté, soit sur pied, soit sur une perche que je tiens à la main, il me faut des supports.

J'ai toujours un pied Manfrotto parce que dans certaines situations, rien ne bat le confort de déplacer facilement son flash sur un pied. Ce modèle est le plus compact une fois replié que j'ai pu trouver, et il est assez stable pour ne pas être renversé trop fréquemment par accident.

Pour tenir mon flash à bout de bras, j'ai recyclé une perche de DJI Osmo première génération, et ça fait très bien le job. Mais si je passe à plusieurs AD100 Pro, Godox propose un grip qui a l'air parfait.

Pour positionner mes flashes tout autour de la piste, je me repose sur des pinces Smallrig, peu encombrantes, fiables, et qui s'accrochent un peu partout assez facilement.

Le petit adaptateur bleu Novoflex me permet de positionner un flash cobra sur un pied et de le tourner facilement.

Divers:

Batterie 25000Mah (dans le sac): Un gros modèle qui me permet d'être 100% autonome et de ne pas dépendre d'une prise murale pour charger mes batteries. J'ai également installé dans un compartiment de mon sac des chargeurs pour les différents types de batteries que j'utilise, que je mets à charger directement quand elles sont vides.

Peak Design Range Pouch v2: Un petit sac dans mon grand sac, qui passe sur ma ceinture pendant le travail et contient mes batteries, cartes mémoires, un miroir rond de chez Muji et tout accessoire dont je pourrais avoir besoin dans mon travail.

Portes cartes Think Tank: Je les ai acheté quand j’ai commencé mon activité il y a 10 ans, ils n’ont pas bougé.

Enregistreur audio Roland R-07: J’ai toujours sur moi un enregistreur audio, parce que j aime garder les sons quand je fais des photos. Je n’ai encore jamais pu intégrer de l’audio proprement dans une galerie, mais un jour pourquoi pas…

Batterie Magsafe Apple: Parce que je n’aime pas laisser mon iPhone charger dans mon sac, j’ai cette batterie qui se clipse dessus magnétiquement, et je la recharge sur l’autre batterie quand elle est vide.

Peak Design Propad: Pour avoir un seul appareil en bandoulière, mais le second sous la main, ou quand je veux avoir mon enregistreur audio sur moi pour capter les sons qui m’entourent.

Brosse à dents/dentifrice/médicaments: Je prends soin de moi, mais parfois on a des petits bobos, donc j’ai toujours du doliprane et du nociceptol sur moi si les muscles commencent à tirer.

Plein de batteries: Petit défaut des Fuji, les batteries sont petites et il en faut beaucoup, je mets un élastique autour de celles qui sont chargées pour les repérer facilement.

Lunettes de soleil bleues: Je vous renvoie à ma présentation pour découvrir pourquoi j’aime tant les lunettes de soleil bleues (et les gants de conduite).

Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside - 1976

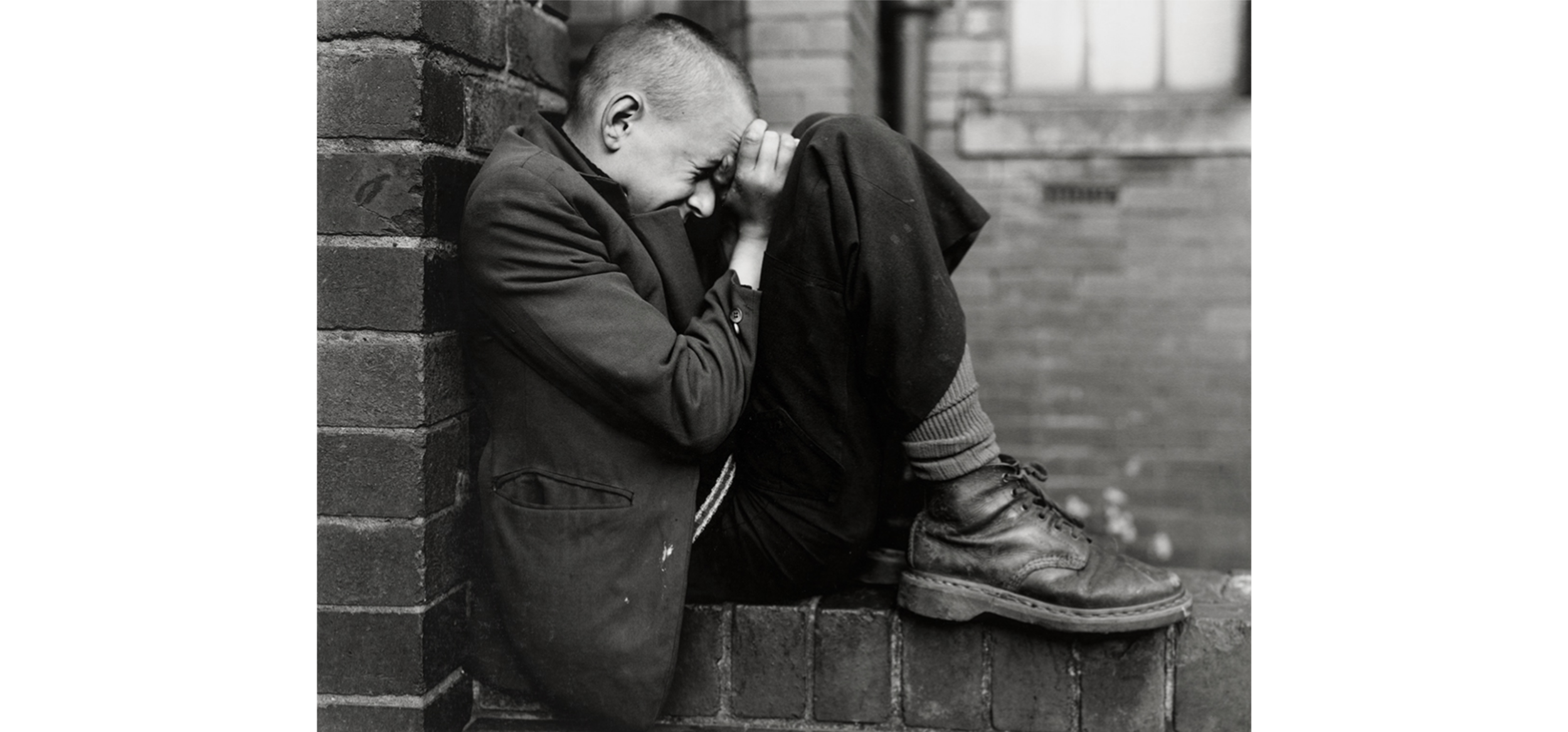

Lorsque je choisis le photographe dont je souhaite vous parler, j’ai souvent tendance à aller chercher, parmi ses images, celle qui me parle le plus, celle que je pense être l’une des plus révélatrice de son œuvre et son regard, et aussi, celle que vous ne connaissez peut-être pas. Mais pas cette fois, pas avec Chris Killip, qui nous a quitté en octobre 2020, car à la nouvelle de son décès, le monde de la photographie a ressenti un profond désarroi. Or, c’est particulièrement sur la condition humaine son désarroi et son dénuement face à une société qui se délite que se portait le regard du photographe. C’est donc sur cette image emblématique et particulièrement émouvante de Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside, 1976, que je vais poser mes mots pour vous emmener à la découverte de ce grand monsieur de la photographie qui n’a eu cesse de témoigner des maux de ceux laissés pour compte.

Une histoire presque ordinaire dans des circonstances qui s’avèreront l’être beaucoup moins. Chris Killip est né en 1946 sur l’île de Man, un petit bout de terre qui se situe entre l’Angleterre et l’Irlande, il va à l’école jusqu’à ses 16 ans, puis rejoint son père pour travailler avec lui dans l’hôtellerie. Le parcours classique d’un adolescent que rien ne destinait finalement à la photographie. Mais c’était là sans compter sur le souvenir prégnant d’une photo d’Henri Cartier-Bresson sur le Tour de France qu’il avait découverte dans Paris-Match. Il n’avait alors que 8 ans et avait été marqué par cette image qui montrait « un garçon en culotte courte, une bouteille dans chaque main, rue Mouffetard », il déclarera : « cette photo a changé ma vie... j'ai commencé comme photographe de plage, et le soir je shootais des couples sur la piste de danse des hôtels ». Nous sommes en 1964, Chris Killip est désormais photographe. Il va assister plusieurs photographes à Londres, tout en revenant régulièrement sur son île natale. Il y réalisera entre 1970 et 1973 sa première série : Isle of Man. Et c’est aussi à cette époque que tout ce qui avait semblé être un temps immuable, que ce soit sur son île, en Angleterre ou en Irlande, commença à véritablement changer de visage. L’aviation civile s’est développée et, en devenant plus accessible, de nouvelles destinations telles que l’Espagne ont supplanté l’attrait touristique qu’exerçait auparavant l’île de Man auprès des britanniques. Pendant ce temps aussi, les attentats dus aux conflits nord-irlandais s’intensifient. L’empire britannique poursuit son déclin amorcé à l’issue de la seconde guerre mondiale, avec la décolonisation, la suprématie naissante des deux superpuissances américaines et soviétiques, et en réaction la création de l’Europe. Cet enchainement d’évènements aura pour conséquence la désindustrialisation du pays, entrainant dans sa course le bouleversement des sociétés organisées autour de l’industrie et par elle, les déclassements, les drames sociaux... Chris Killip se trouve là, au centre de ce tournant économique dont les effets sont tout autant visibles sur le visage des villes agonisantes que sur celui de leurs populations.

L’esthétisme d’une photographie qui témoigne de façon réaliste et objective de ce qu’elle capture. Chris Killip se positionne dans la mouvance de la photographie pure (« straight photography »), il se reconnait dans le langage plastique et stylistique de Walker Evans, Bill Brandt, Robert Frank, August Sander, et il va y faire écho avec son propre travail. Loin du pictorialisme, la photographie pure se veut instantanée, sans manipulation, ce qui compte, au niveau de la forme c’est la netteté, la composition et le cadrage qui permettront, dans le rapport de lignes et dans l’équilibre des noirs et blancs de concentrer l’attention sur le sujet. Dans le fond, son objet est le plus souvent de l’ordre du social, de l’humain ou lorsqu’il s’agit de paysages, qu’ils soient naturels ou urbains alors c’est purement sur une restitution signifiante, voire poétique, de la géométrie et la lumière que se concentre le « straight photographer ». Ainsi, Chris Killip ne déroge pas à la règle, et produira tout au long de sa vie des images à la chambre photographique où la puissance des noirs et blancs sera équilibrée de riches nuances de gris, des prises de vues où tous les plans seront nets, servis par des cadrages et des compositions parfaitement maîtrisés, signifiants.

« C’est ce que je fais, l’histoire s’écrit après les faits, mais mes photographies par contre vous montrent ce qui s’est passé ». Chris Killip n’est pas un journaliste, il ne se contente pas de documenter, il est bien plus qu’un témoin. Le photographe travaille de l’intérieur, il se familiarise avec les lieux, les gens, leur histoire et leurs histoires, partage leurs vies. Il travaille sur le long terme, passe des années auprès de ceux qu’il va photographier, il les appelle par leurs prénoms, il intègre une communauté, il devient un des leurs, et c’est alors, à partir de ce moment seulement qu’il va commencer à fixer ce qu’il sait d’eux sur les plaques de sa chambre photographique. Son regard n’est pas celui d’un étranger, et, il ne photographie pas des personnes qui lui sont étrangères. Avec cette confiance instaurée, ces liens qui se sont installés au fil du temps, la distance entre le photographe et son sujet s’en trouve réduite lui offrant une plus grande liberté d’approche. Chris Killip est dans l’intime, il est une figure familière qui immortalise ses semblables, tout en gardant une forme de réserve, de pudeur. Les personnes qu’il photographie ne posent pas, elles regardent rarement l’objectif, elles sont simplement là, saisies dans l’instant qu’elles vivent, au cœur de leur environnement, d’un paysage qui est aussi un élément de lecture essentiel, à la façon d’un second rôle, sans lequel l’histoire qui se tisse dans le cadre serait incomplète. Sa photographie est circonstancielle et empathique, c’est un moment arrêté certes, mais au cœur d’un récit qu’il connaît, l’image s’inscrit dans un continuum, elle montre ce qu’il s’est passé car elle en montre aussi et surtout les conséquences. Pour autant ses clichés ne tombent pas dans l’écueil du pathos, ils retranscrivent une tragédie mais sans emphase, et c’est là je crois que se situe aussi la plus belle part de respect et d’estime que le photographe puisse offrir autant à ces sujets qu’à son public. Il n’est pas question de manipuler et mettre en scène ce qu’il photographie pour ouvrir les vannes des bons sentiments et en faire un objet de commisération, d’apitoiement ou de complaisance. Il importe seulement d’offrir un moment de reconnaissance à ces êtres qui traversent une vie qui peut prendre des airs de tragédie, de les regarder pleinement et de voir leur entière dignité. Ils sont les témoignages des différents visages que peut prendre l’humanité lorsqu’elle est ballottée par des évènements qu’elle ne peut contrôler.

La dense gravité des hommes face à une existence qui se vide de sens. La photographie de Chris Killip montre ceux qui survivent tant bien que mal et tous les autres. Il y a ceux qui survivent, comme en résilience, qui subsistent en tirant ce qu’ils peuvent des stigmates d’une activité minière agonisante tels les « pêcheurs de charbon » ou « charbonniers de l’océan ». Ceux-là, quel que soit le temps, récoltent de leurs mains le charbon rejeté à la mer par des mines locales qui bientôt allaient ne plus exister. Il y a aussi les ouvriers, ils ont travaillé ensemble, avec les mêmes personnes, voisins ou amis, pendant des années et parfois depuis plusieurs générations, répétant les mêmes gestes, sur les mêmes lieux. Et puis les usines et les industries sidérurgiques ont cessé leurs activités parce que la main d’œuvre et le foncier sont encore moins chers ailleurs, les commandes n’arrivaient plus aux chantiers navals, tout ce qui faisait tourner l’économie s’est arrêté, là, chez eux, laissant l’immense majorité de ces hommes et ces femmes qui se rendaient au travail chaque jour, sans emploi, sans revenus, sans reconnaissance sociale, comme exclus de la société, et absolument démunis. La plénitude, parfois rude de leur travail, a cédé sa place au vide qu’engendre la perte d’emploi, et tous les maux qui l’accompagne. Que nous reste t-il lorsque tout ce que l’on a connu quotidiennement et qui nous faisait vivre disparaît ? Que reste t-il de nous ? Il y a dans les images de Chris Killip un étrange équilibre où la présence des hommes interroge le vide qui les entoure, un vide qui flotte dans l’air, comme une menace, celle de les atteindre dans leur âme et leur chair. Ils sont démunis mais ils existent, ils sont réels, authentiques, leurs regards et leurs postures, face à l’inanité, attestent au contraire d’une véritable présence.

Le corps d’un très jeune homme, recroquevillé sur un muret de briques jusqu’à presque s’y confondre. On y voit ses membres en tension, aussi rudes et saillants que les pierres sur lequel il se niche. L’image est une construction d’angles, ceux des arêtes des briques, ceux du corps plié du jeune homme, ceux de ses coudes et ceux de ses genoux. La composition elle-même repose sur un rectangle dessiné par le muret et le pilier contre lequel est adossé l’adolescent, au point qu’on a l’impression que lui-même prend cette forme. Le regard est enfermé dans un ensemble de rectangles qui viennent organiser l’image, comme une mise en abîme façonnée par la géométrie d’un jeu de cadres se succédant les uns aux autres. Il y a d’abord celui du cadrage, du format de la photographie, puis celui du pilier qui ferme l’image à gauche et son muret qui la ferme en bas. Au centre il y a celui du corps du jeune homme, ramassé au point qu’il semblerait pouvoir tenir dans une boîte. Et enfin, en arrière-plan, le rectangle d’un bout de mur lui-même encadré sur sa gauche par un autre pilier et fermé en haut par une fenêtre. Chacun de ces rectangles résonne comme un enfermement, il n’y a pas d’issue dans cette image, pas plus pour le regard que pour le garçon, coincé là avec tout le poids de la peine qui l’opprime. Et puis il y a les membres de l’adolescent, ses bras et ses jambes, composés d’angles et d’obliques réunis au cœur de l’image qui pourraient peut-être briser la rigueur des rectangles, si le contexte était autre. Car en ce qui l’en est de ces diagonales, bien qu’elles apportent une dynamique à l’image, pour autant elles ne créent pas de rupture quant à la perception que nous nous faisons de l’ensemble. Au contraire, et dans cette construction, elles se dessinent comme autant d’éléments d’intensification du sentiment qui se dégage de la photographie, elles disent l’émotion, elles figurent l’affliction ressentie par le garçon. Aucune d’elles ne permet de sortir du cadre, elles canalisent le regard et le mène inexorablement vers la tête du jeune homme elle-même encadrée par le triangle que dessine ses épaules, ses coudes et ses poings. Chacune de ces lignes exprime la douleur tant la tension qu’elles révèlent est palpable, jusqu’à la position presque fœtale de l’adolescent qui pourrait suggérer l’anxiété ou le repli et le besoin de protection qui l’accompagne. Ces lignes, qu’elles se matérialisent sur les plis des vêtements élimés de l’adolescent ou dans ses membres ramenés sur eux-mêmes, participent toutes à indiquer la désolation, l’usure, la misère. Chris Killip racontera plus tard que cette photographie n'avait pas pour objet de devenir un symbole de rage et d’impuissance et qu’elle montre avant tout un jeune homme qui « porte sa veste du dimanche, car il n’en a pas d’autre, et il grelotte de froid, pas de colère… ». Pourtant, ce froid qui tétanise le jeune homme exprime à lui seul tout le dénuement et toute la misère de sa condition. Il est alors légitime de se demander comment il se peut qu’il n’ait qu’une seule veste pour se couvrir quel que soit le temps et les circonstances. Et, comment il se peut qu’il se soit retrouvé là, transi, ne trouvant d’autre refuge que des pierres pour s’abriter peut-être de la morsure de l’air.

Une photographie avec pour point d’orgue, un profil d’adolescent. C’est parce qu’elle est en noir et blanc et parce que les gris déclinés dans les différents plans de la scène se situent tous dans des valeurs très proches, que cette image peu contrastée dans l’ensemble révèle avec encore plus de force l’émotion qui y est véhiculée. Et c’est dans les points de lumières, les gris plus clairs du visage et des mains, que vient alors se loger le contraste de l’image et toute la détresse du garçon, condensée dans sa chair, marquée dans les plis tracés par la souffrance sur son visage. Sa tête, de profil, est à la fois lumière et désolation, et c’est là chose peu commune en sémantique que d’associer ainsi la clarté dans la forme à ce qui relève de l’ombre dans le fond. Usuellement, la lumière est associée au bonheur, à la liberté, la délivrance, mais Chris Killip, dans cette image, l’utilise de manière diamétralement opposée et parvient cependant à assoir plus encore son propos, affirmer plus intensément ce qu’il a vu lorsqu’il a photographié le jeune homme. Cette lumière qui révèle avec force la figure désespérée de l’adolescent déchire l’image, elle est au regard ce que le cri est à la voix. C’est au travers de ce visage que s’incarnent alors les tourments qu’éprouvent ceux qu’une économie vacillante aura laissé dans la nécessité. C’est un éclairage, une lumière aussi vive que le désespoir ressenti par l’adolescent, que Chris Killip pose sur une population dont le mode de vie aura été sacrifié, voué à disparaître à l’aune de la mondialisation.

Voir les photographies de Chris Killip :

http://www.artnet.fr/artistes/chris-killip/

https://artscouncilcollection.org.uk/explore/artist/killip-chris

Chris Killip raconte Chris Killip, vidéo en anglais :

Dans mon sac - Valentine de Villemeur

Lors de mes sorties photo, je prends le strict minimum afin de partir léger.

Mon but étant d’éviter d’attirer l’œil et de ne pas me faire remarquer.

Je viens d’acquérir un sac photo de la marque Billingham, qui est très pratique pour ranger tout mon matériel.

En plus il est résistant à l’eau et à Dublin, j’en aurais bien besoin !

Dedans se trouve mon fidèle Leica M6 que j’ai toujours avec moi, et de temps en temps lors de grandes balades photos, mon Leica M3.

J’ai eu la chance de trouver mon M6 sur Leboncoin, ou un collectionneur vendait ses appareils photo. J’ai reçu l’appareil complètement neuf, il y avait encore le plastique en dessous sur la plaque de fond (il est toujours là d’ailleurs !). Il n’avait jamais été utilisé avant moi, donc toutes les marques d’utilisations ce sont moi qui les ai faites, en y pensant c’est assez fou.

Ensuite se trouvent évidemment des pellicules couleur et noir et blanc, ainsi qu’une pochette en cuir pour mettre les pellicules dedans.

J’ai aussi un lightmeter que j’utilise lorsque la lumière est compliquée et le temps difficile. Ça m’aide à bien régler mon appareil pour ne pas rater une photo.

J’ai aussi un petit flash, achetés 3 sous mais super efficace qui me sert dans certaines situations pour mettre en avant un sujet.

Enfin, j’ai un petit notebook dans lequel j’écris un peu tout ce qui me passe par la tête, que ce soit une note sur des réglages d’une photo ou des idées et pensées sur des projets en cours et futurs.

Cela étant, j’ai plein d’autres appareils que j’utilise moins fréquemment pour certaines occasions comme un Leica 3, un yashica ML, une chambre photographique 4x5 et même une caméra super 8(mm) pour faire des petits films de mes voyages.

En finir avec le syndrome de l’imposteur

Soyons honnêtes, nombreux sont les photographes qui travaillent aujourd’hui sans avoir de formation formelle en photographie, mais l’accès à l’information dont nous bénéficions depuis près de 10 ans est sans commune mesure avec ce qui a existé précédemment, et la plupart des personnes qui complexent aujourd'hui en savent plus sur les différents aspects de la photographie que les pros d’il y a à peine 50 ans.

Et pourtant, cette absence de formation contribue à délégitimer beaucoup de photographes qui mériteraient d’avoir une bien meilleure estime d’eux-même et de leur travail. Entendons nous bien, je ne parle pas ici des influenceurs qui font passer un faible bagage technique pour une quelconque compétence. Je parle de ceux qui font de la photo pour la joie de créer une image, tout en continuant de se former et d'explorer les moyens d’exprimer ce qu’ils voient et ressentent à leur manière, sans forcément singer une technique plus ou moins connue.

Car il y a deux clefs pour vaincre le syndrome de l’imposteur: Comprendre où on se situe par rapport au reste du monde, et comprendre que la photographie n’est pas une destination, mais un chemin qui n’a pas réellement de fin.

“Le monde a été construit par des gens qui n’étaient pas meilleurs que nous.”

La première étape est de comprendre où on se situe par rapport au reste du monde.

Historiquement déjà, il est important de réaliser que nous avons accès, en une courte recherche sur Internet, à plus de conseils pertinents et d’informations sur la technique photographique que la plupart des grands photographes du siècle dernier n’en ont eu au cours de leur formation complète. Si vous aviez appris la photographie dans les années 70, vous auriez appris les bases techniques dans le mode d’emploi de l’appareil en quelques pages, et vous auriez du découvrir les mystères de la composition et de la construction d’une image par vous mêmes, en gardant en plus à l’esprit le long délai entre la prise de vue et le développement proprement dit de l’image à l'époque de l’argentique. On est loin des écrans qui nous permettent de visionner instantanément la photo que nous venons de prendre, voire de la partager dans les secondes qui suivent.

De même, l’appareil photo le plus bas de gamme aujourd'hui ferait rêver un Ansel Adams qui transportait une chambre de plusieurs kilos et exposait des plaques aux ISOs ridicules en comparaison de ce qu’on est capable d’atteindre maintenant. La technique photographique s’est démocratisée à tel point qu’un enfant des années 2020 est certainement plus susceptible de créer une belle image qu’un amateur éclairé du siècle dernier.

Si nous cessons de revenir au passé, il suffit de lire toutes ces instructions et de les mettre en pratique un minimum pour être, instantanément, dans les 10% du monde les plus compétents sur le sujet. La route vers les 5% est aussi courte, et seul le dernier 1% est réellement difficile d’accès pour le commun des mortels, si tant est qu’il ait un intérêt pour le commun des mortels, justement. D’un point de vue statistique, il faut peu de choses pour être relativement compétent dans un domaine à l’heure d’Internet, ce qui en soi cause un certain nombre de soucis vu le nombre "d’experts” en tout et n’importe quoi qui nous inondent de leurs avis, et d’influenceurs qui se contentent de vendre une connaissance superficielle bien emballée. Cependant, cette connaissance quelle qu’elle soit n’en reste pas moins vraie et, mise entre les bonnes mains, peut s’avérer être aussi une des clefs vers une évolution dans le bon sens. Car la vie n’est qu’une succession de statistiques, et en prenant bout à bout des décisions qui maximisent nos chances d’obtenir un bon résultat, on y arrive plutôt facilement (du moins tant qu’un algorithme ne vient pas nous compliquer intentionnellement la tâche pour nous pousser à maximiser nos chances en payant de la publicité, ce qui est une exploitation commerciale des statistiques en fait…).

La seconde étape est de comprendre que les raccourcis n’existent pas, et qu’apprendre la photographie est le projet d’une vie.

Déjà parce que contrairement à ce que l’on pourrait croire en suivant les modes lancées par les réseaux sociaux, il n’y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire de la photo, c’est un simple moyen de s’exprimer et nous avons tous un message différent et une manière différente de le faire passer. Que la photographie professionnelle obéisse à certains codes est inévitable, mais même dans ce cadre restreint, il existe suffisamment de marge pour donner à chacun la possibilité d’exprimer son coté singulier et de trouver son public.

Ensuite parce qu’une photographie dépend aussi de qui la regarde, et qu’il est fréquemment arrivé qu’un travail soit reconnu tard dans la vie d’un photographe, il suffit de prendre en exemple Saul Leiter ou Vivian Maier pour s’en rendre compte. Certains ont le talent de savoir se vendre rapidement et efficacement, d’autres ont besoin de temps pour se construire et l’histoire ne leur en tient pas rigueur.

La photographie est un art et comme tous les arts, elle n’a pas à se plier à des règles trop rigides. La priorité est de s’exprimer sans trop se demander ce que les gens vont penser, de garder à l’esprit qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, et d’être fier de son travail. Et de ne pas oublier que ce qu’on perçoit comme de la perfection, c’est à dire ce qui va convenir à tout le monde, est en général fade à mourir.

“Comparison is the thief of joy (La comparaison tue la joie)”

Un autre des défauts des réseaux sociaux est de montrer une image très partielle des succès des uns et des autres. Déjà parce qu’on ne voit que ce que les autres veulent bien nous montrer, à savoir un résultat qui ne laisse que rarement transparaitre les efforts qu’il a nécessité, ensuite parce que ce résultat est souvent un mensonge, au moins par omission. Comment nous vendre des raccourcis en admettant qu’on a soi-même du travailler dur pour obtenir un résultat?

Au contraire, il faut aujourd'hui être très performant, très vite, avec l’idée dans un coin de son esprit que tout le monde regarde, guette, épie. J’avais, dans un épisode du podcast avec Malo, une discussion sur le fait d’avoir grandi dans les années 80 où on avait le temps de consacrer toute son attention pendant un long moment à ce qui nous intéressait. A l'époque, on n’avait pas besoin de prouver immédiatement sa maîtrise, voire de la prouver tout court. Mais surtout, on pouvait prendre son temps pour se consacrer à un sujet car les sujets étaient infiniment moins nombreux, et surtout ne se chevauchaient pas les uns les autres en permanence en s’interrompant sans arrêt. Et, signe des temps, il n'était pas nécessaire d'avoir un avis arrêté sur tout, on n'était pas jugé immédiatement et sans recours sur cet avis ou son absence, et on pouvait discuter avec les gens qui avaient un avis différent sans risquer de froisser quelqu’un à chaque phrase. On pouvait s’exprimer librement. Et on n’avait, en retour, pas de crainte d’être jugé hâtivement par quelqu’un confortablement caché derrière un écran, qui n’a lui même rien prouvé d’autre que de sa capacité à critiquer ceux qui font, qui agissent, produisent, créent.

La photographie, comme beaucoup de formes d’art, prend du temps pour pouvoir être appréciée à sa juste valeur. Il est difficile de juger la valeur d’une image en temps réel, parce que seul le temps est capable de trier ce qui mérite de rentrer dans l’histoire, et même si au gré du temps le débat fait régulièrement rage entre ceux qui pensent que l’artiste fait la photo et ceux qui estiment que le sujet est présent et que l’artiste n’est là que pour le capturer mécaniquement, il n’en reste pas moins que c’est plus souvent l’image que les paramètres de sa réalisation qui reste dans l’histoire. Dès lors, faire une photo pour faire une photo ne devrait déjà plus présenter grand intérêt, et la seule question à se poser serait “pourquoi fais-je cette photo?”. Donc, plutôt que de juger le nombre de likes qu’elle est capable d’obtenir sur les deux jours de durée de vie qu’elle aura sur Instagram, il vaut peut-être mieux observer l’impact qu’elle aura sur les gens qui la regardent, et prendre le temps de la regarder vivre loin de notre contrôle, sur le temps long. Il sera toujours temps de la revoir dans quelques années, si elle est encore là c’est déjà bon signe.

Au delà d’être meilleur, vous pouvez déjà facilement être différent. En commençant par ne pas regarder les modes en cours sur les réseaux sociaux et en diversifiant vos sources d’information et d'éducation pour ne pas avoir les mêmes que tout le monde. Avez vous déjà lu un vrai beau livre photo? Un qu’il faut acheter et dont le savoir se mérite. Avez vous déjà étudié le travail d’un photographe qui au premier abord ne vous inspire pas particulièrement? Vous pourriez bien y trouver une petite pièce de puzzle qui influencera durablement votre façon de voir le monde, ou plus modestement votre façon de travailler. Avez-vous déjà contacté un photographe dont le travail vous plait pour engager une discussion avec lui? Vous seriez surpris de la disponibilité même des plus grands. Et le simple fait d’avoir des sources d’informations différentes de la masse des autres photographes suffira à vous en différencier.

Vous pouvez enfin cultiver votre différence en vous appuyant sur votre propre vie. Il n’est pas utile d’avoir une vie incroyable faite de voyages et de vols en hélicoptère pour faire un travail remarquable et parler de choses intéressantes. Vos photos, de la même manière qu’elles n’ont pas à obéir à des règles trop rigides, doivent résulter de vos expériences et exprimer votre vision des choses, quitte à froisser du monde, quitte à ne pas correspondre à l’opinion de la majorité. C’est ça, un point de vue, et c’est éminemment personnel.

Vous n’avez pas à souffrir du syndrome de l’imposteur, parce que vous n'avez pas à être un imposteur. Si vous aimez vraiment faire de la photo, pour la joie de créer une image plutôt que pour la reconnaissance qu’elle pourrait vous apporter, vous ne pouvez pas être un imposteur. Vous n’avez qu’à être vous-même, parler de ce qui vous inspire, faire comme vous le sentez, exprimer ce que vous souhaitez exprimer. Impossible d’être un imposteur quand on ne cherche qu’à être soi-même…

Weegee : “ Their First Murder " , 1941

Octobre 1941, le PM Daily publie cette photographie que Weegee a intitulée : “Their First Murder”.

Mais déjà à cette époque, le photographe quant à lui n’en est plus à son premier meurtre. Photographier le bouillonnement d’une ville au cœur de la nuit, ses fêtes, galas et autres divertissements, mais aussi et surtout les drames qui y surgissent, des accidents de voitures aux scènes de crimes en passant par les incendies, c’est là son fond de commerce, sa vie, son œuvre. C’est le regard qu’il a porté sur ces scènes qui a fait de lui un photographe unique et qui a fait de ses images une référence photographique dépassant de loin tout ce que l’on pouvait attendre du photojournalisme en ces temps, à tel point que ses photographies ont été exposées, de son vivant, au MOMA.

Weegee, en voilà un drôle de nom. Sans la photographie il n’y aurait eu qu’Arthur (Ascher) Fellig. Mais c’est parce que l’homme n’était pas commun, ni dans la trajectoire qu’il a empruntée, ni dans sa façon d’opérer, que la figure de Weegee est née. Issu d’une famille juive d’origine Ukrainienne, il a rejoint son père, rabbin, avec sa mère et ses trois frères aux Etats-Unis dans sa petite enfance. Très tôt, il a rejeté le strict judaïsme prêché par son père, et, a décidé de suivre son instinct, de donner chair à son rêve américain. Il y a deux histoires derrière le nom de Weegee celle que ses pairs rapportent, et celle plus fabuleuse que le photographe lui-même aimait raconter. Cependant l’une comme l’autre, témoignent de son histoire, sa vérité, et en quoi Arthur Fellig a embrassé son destin, l’a façonné jusqu’à devenir l’incroyable personnage qu’il était, Weegee The Famous. Il faut savoir que sa passion pour la photographie s’est révélée à lui très tôt, lorsqu’il avait été photographié au ferrotype dans la rue, il devait avoir entre 13 et 14 ans. A cette époque il avait déjà quitté l’école pour aider financièrement sa famille, et il enchaînait les petits boulots. Mais, ce portrait au ferrotype a été son déclencheur, son révélateur, Weegee était photographe, il le savait, il ira jusqu’à dire plus tard : « Je pense que j'étais ce qu'on pourrait appeler un photographe né, avec l'hypo dans le sang." (Hypo : les produits chimiques utilisés dans la chambre noire). C’est alors que le jeune Arthur achète un appareil photo et un poney sur lequel il fait poser les enfants qu’il photographie pour vendre les tirages aux parents. Il se fera aussi embaucher par différentes compagnies d’assurance ayant besoin d’images pour leurs catalogues. La première explication à son surnom vient de son parcours et en particulier de son expérience au sein de Acme News Pictures où il s’était fait remarquer par son habileté à pouvoir développer des tirages en toutes circonstances et situations (dans une rame de métro par exemple), au point que ses collaborateurs l’avaient rebaptisé Mr Squeegee. L’autre version de la naissance du nom de Weegee vient de son extraordinaire talent à se trouver exactement là où se déroulait l’action et bien souvent avant tout le monde. A tel point qu’on lui a prêté des dons médiumniques par lesquels il aurait été capable de deviner ce qui allait se passer et où. Ainsi, l’idée que l’homme était tel une planche de Ouija est née. Le photographe s’amusait à laisser croire qu’il avait de tels dons, voir même encourageait cette légende, et c’est ainsi que Ouija serait devenu Weegee.

Les embrasements de la cité résonnant dans une cloche, ses tressaillements dans des ondes radios. Voilà comment Weegee parvenait à toujours se trouver au cœur de l’action. L’homme, déterminé, débrouillard et inventif, avait conçu son propre système d’alertes lui conférant une indéniable longueur d’avance sur ses confrères. Cette réactivité a participé de façon incontestable à faire de lui le chasseur d’image le plus prolifique de sa génération. Weegee s’est créé son emploi, et avant même d’avoir da carte de presse, il s’est positionné comme photographe indépendant. A ses débuts, et pour trouver ses sujets, il avait relié les alarmes des pompiers à une cloche qu’il avait installée dans sa chambre. Il se rendait aussi dans les postes de police de New York et de Manhattan en particulier. Là, à l’affût des messages qui arrivaient sur les transcripteurs du commissariat, il ne lui restait plus qu’à choisir l’histoire qui l’intéressait plus particulièrement avant de foncer sur les scènes de crimes. Mais cela ne lui suffisait pas, il avait quand même le sentiment de ne pas arriver assez vite sur les lieux. Son tour de force a été d’acheter un Coupé Chevy 1938 dont il transforma le coffre en laboratoire photo, et, d’obtenir de la police que la radio de sa voiture soit branchée sur les mêmes ondes, lui conférant cette fois l’avantage de ne plus jamais arriver trop tard. Sa Chevy est devenu son studio, son « photomobile », avec dans le coffre tout son matériel, des pellicules aux flashs, plusieurs boîtiers, sa machine à écrire, des vêtements pour toutes circonstances et même des déguisements, de quoi se nourrir et bien sûr ses cigares !

Weegee the famous une revendication, une signature. Aujourd’hui, il est un fait acquis que les photographes possèdent des droits : « perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, absolus » sur leurs créations, leurs œuvres. Et pourtant ce droit subit encore de nombreuses entorses. C’est une lutte constante que de faire reconnaître, et surtout faire valoir ces droits par nombre de supports qui choisissent d’utiliser le travail des photographes sans rémunération, ni même autorisation... Mais le droit est dorénavant du côté des photographes, ce qui n’a pas toujours été le cas. Pour avoir été spolié de ses droits durant tout le début de sa carrière Weegee a rapidement pris conscience de cette aberration, et est certainement l’un des premiers à avoir combattu pour la reconnaissance de sa propriété intellectuelle. Avant d’être indépendant, Weegee avait été mandaté par Acme News Pictures afin de constituer une photothèque destinée à la presse quotidienne, mais ses images une fois livrées ne lui appartenaient plus, elles étaient devenues la propriété d’Acme. Le photographe au caractère bien trempé, et conscient de sa valeur autant que de la valeur de son travail, n’allait pas accepter plus longtemps que ses photos soient publiées sans sa signature, sans cette reconnaissance à laquelle il aspirait et dont il savait qu’elle devait lui revenir. Ainsi, plus tard lorsqu’il commença à vendre ses photographies au World-Telegram, ce fût cette fois selon ses conditions : obtenir son crédit photo avec la publication de son image. Et pour s’assurer que plus jamais aucun journal ne s’autoriserait à ne pas le créditer, là encore, Weegee à été aussi inventif qu’astucieux en trouvant une solution aussi simple qu’efficace pour régler le problème. Il a fait réaliser un tampon sur lequel était inscrit en lettres capitales : « Crédit photo by Weegee the Famous » afin d’estampiller le dos de ses tirages de son nom. Cette signature a été déclinée en diverses versions au cours des années, parfois indiquant aussi son adresse. Une autre des idées visionnaire du photographe a été de commencer à légender lui-même ses images, et il s’est donc tout simplement doté d’une machine à écrire. Ainsi, une fois la photo prise, le photographe la développait immédiatement dans le coffre de sa voiture, la tamponnait de son crédit photo, et dans la lancée, l’insérait dans sa machine à écrire pour inscrire sans plus attendre sa légende : « Ce que je vois et ressens profondément, je le photographie, puis j'écris ce que j'ai remarqué et ressenti ». Ainsi, il photographiait essentiellement la nuit, développait et signait son travail avant que le jour ne se lève, pour, à l’aube, se rendre dans les journaux, et y vendre ses clichés marqués de son nom et de ses légendes, afin qu’ils soient publiés dès la première édition du matin.

Mettre la nuit au grand jour, faire la lumière sur l’obscurité. Tout semble plus dramatique la nuit, plus mystérieux, intense, et c’est peut-être cela qui opérait sur Weegee une telle fascination qu’il ne pouvait s’en lasser. Il aimait la nuit, ce moment où la rue devient le théâtre de scènes de crimes, de débauche et d’incidents en tous genres, où les masques tombent révélant les gens, qu’il aimait, dans toute leur humanité. Et puis la nuit, ce qui est au loin disparait, englouti dans le noir, seul ce qui est dans la lumière reste visible. L’obscurité était donc un précieux atout pour Weegee car après tout, le métier de photographe, n’est-il pas celui d’écrire avec la lumière, de dévoiler par la lumière. Et, la lumière de Weegee, puissante, précise c’était son flash-gun. A coup d’éclairs, il ne révélait que ce qu’il visait, ni plus, ni moins, limitant la scène et l’image à ce qu’il illuminait un peu moins d’une seconde. Il n’y a pas plus efficace, voir radical, pour ne montrer que ce que l’on veut montrer, éclairer son sujet comme un acteur sous un projecteur, choisir et souligner les détails qui viendront soutenir le propos de l’image, tout en faisant disparaitre dans une noirceur absolue tout ce que l’on peut estimer comme superflu. Car c’est aussi cela la puissance du flash, plonger ce qu’il y autour dans un noir plus sombre encore que la nuit elle-même, une obscurité si dense que ce qui n’est pas dans le cercle de lumière est purement et simplement éclipsé, créant ainsi une atmosphère particulièrement dramatique, où l’ombre, souvent énigmatique, devient présence. Le photographe s’attachait à représenter ce qu’il considérait comme la réalité, et pour cela il estimait qu’il fallait l’exposer nue et dépouillée. C’est en ce sens que photographier la nuit, au flash présentait pour lui les conditions idéales de prises de vues. La réalité dans les images de Weegee, c’est ce qui est dans la lumière se détachant très distinctement de l’arrière-plan, assombri. Pour autant, le noir de ses photographies n’est pas anodin, il n’est pas la fin ou la limite de l’image et du discours, sa présence est telle que l’on en vient à se demander ce qu’il s’y cache. Weegee excellait dans cette technique, et c’est en cela que ses photographies sont non seulement incroyablement efficaces, autant que parfaitement reconnaissables entre mille. Les images de Weegee c’est du noir et blanc pur et dur, brutal, donnant à ses sujets une place centrale tant ils sont éclairés, quand le reste disparaît puisqu’occulté par opposition à la lumière en un contraste extrême. On ne voit qu’eux, et quelques autres éléments, précisément choisis, qui viennent s’inscrire là comme autant d’indices d’une enquête à mener. Weegee est vif, malicieux, il saisit tout du drame de l’instant autant que l’ironie qui s’y joue parfois, et il n’hésite pas à intégrer des détails dans ces photographies comme autant de traits d’esprits. Ainsi cette photographie du corps d’un automobiliste ayant périt dans une collusion avec un pilier en feu, où il prendra soin d’intégrer dans le cadre, l’enseigne de cinéma qui se trouvait là et où était inscrit « Joy of living » (Joie de vivre)... C’est aussi en cela que s’est démarquée l’œuvre de Weegee, une vérité crue, souvent teintée d’impertinence et pourtant toujours empreinte d’une forme de tendresse. Comme s’il voyait l’ironie de la vie au-delà de la tragédie, ou peut-être son humour lui rendait la violence de tout cela plus supportable, ou encore était-ce là une forme d’acceptation de notre condition, de notre humanité ? Toujours est-il qu’à ma connaissance et dans l’histoire du photojournalisme, aucun autre photographe ne s’est aventuré à user de l’humour comme élément de lecture dans des images qui révèlent des scènes à l’issue fatale.

New York s’incarnant en Weegee, sa ville comme une seconde peau. Weegee a tout photographié, plus exactement tout le monde, des plus modestes aux plus privilégiés, et il en a immortalisé toutes leurs facettes. Que ce soit dans le désespoir ou l’arrogance, la vanité, la futilité, ou le désir, les hommes et les femmes qu’il a photographiés forment à eux tous un véritable portrait sociologique et psychologique de New York, où personne n’aura été épargné. La relation du photographe à sa ville et ses habitants, est celle d’un couple fusionnel, où l’un en vient à se confondre avec l’autre, Weegee est New York, et New York est Weegee. C’est une vision frontale, intime et impudique, presque charnelle, aussi tendre qu’houleuse et souvent sarcastique que le photographe pose sur sa ville. Il semble inventorier l’effervescence de ses rues comme on étudierait des manifestations de la psyché humaine, il s’amuse de ses débauches, sonde ses tribulations. Il le fait avec une acuité si troublante qu’on ne peut l’expliquer que par une incroyable sensibilité et l’on pourrait en venir à se demander si Weegee ne se retrouvait pas lui-même dans cette profusion de portraits. Ainsi, New York ville de contrastes, haut-lieu du rêve américain où rien n’est impossible, a rendu possible l’existence même du photographe. En embrassant la cité, de son macadam à ses gratte-ciels, il s’est de la même façon hissé du statut de modeste immigrant des quartiers pauvres à celui de star de la photographie, à la fois témoin et acteur, Arthur Fellig est devenu Weegee The Famous !